数字音乐版权独家授权的竞争风险及其化解之道

作者简介:龙俊(1992—),中国人民大学法学院经济法博士研究生、中韩市场暨规制法研究中心(MRLC)助理研究员,研究方向:经济法(反不正当竞争法、反垄断法)。

摘要:为规范我国数字音乐市场的竞争秩序,国家版权局在责令网络音乐服务商停止传播未经授权的音乐作品的基础上,又进一步对数字音乐市场中盛行的“独家授权”模式予以“叫停”。从效能上看,数字音乐版权独家授权具有同时防止“上游版权保护不足”和产生“下游网络传播垄断”的双重效应,故应当于宏观监管层面审慎对待。就其负面效果的原因力而言,独家授权模式的竞争风险主要归因于“数字音乐平台对客户的锁定效应增强”“版权法对独家授权模式的必要限制缺失”以及“互联网行业反垄断执法过于谦抑”等现实因素。故从方法论上看,遵循“预防为主、防治结合”理念、防止“压力型立法”与“运动式执法”错误以及实现从“自我规制”“命令—控制式”规制向“合作规制”转变,并尝试对独家授权模式的授权数量和期限进行必要限制、保持反垄断法于恰当时刻的准确介入和监管、逐步引入有限制性的竞争性著作权管理组织以部分替代现有授权模式,是化解数字音乐版权独家授权竞争风险的应对之道。

关键词:数字音乐;版权保护;独家授权;竞争风险;反垄断法

引 言

长期以来,我国数字音乐版权市场盗版现象乱象丛生,为了应对和改变这一局面,2015年7月8日,国家版权局下发最严版权令,责令网络音乐服务商停止未经授权传播音乐作品的行为,随后各数字音乐平台纷纷下线未经授权的音乐作品,并相互之间展开了数字音乐版权的抢夺大战。在这一过程中,“独家授权”成为了网络音乐服务商获取版权的首选模式,以腾讯音乐为首的数家在线音乐平台更是盘踞了国内90%以上的数字音乐版权市场。12017年9月13日,国家版权局约谈二十余家境内外音乐公司,严厉批评了数字音乐市场中抢夺独家版权、哄抬授权价格、未经许可使用音乐作品等现象。2在此影响下,腾讯、阿里以及网易云等在线音乐运营商开始探索版权转授权合作模式,数字音乐版权正式进入“独家占有+转授权”时代。2019年8月27日,有外媒报道称腾讯音乐(TME)正遭受国家市场监管总局反垄断调查,原因是与环球音乐集团(Universal music Group)、索尼音乐娱乐(Sony music Entertainment)和华纳音乐集团(Warner music Group Corp.)等全球最大唱片公司签订了具有排除、限制竞争的独家版权协议。如外媒Bloomberg电称,腾讯音乐以不合理的高价购得版权,并将这些成本转嫁到其他竞争平台上,故意排挤其他竞品,以完成市场垄断。3

虽然腾讯音乐是否正在接受调查不得而知,但其至少表明,国内各界人士对于数字音乐领域“独家授权模式”易造成业内垄断的质疑声从未间断。过往有关在线音乐平台独家授权模式的行政约谈虽然临时性地介入并规范了数字音乐版权市场,但是我们仍不禁要对其中涉及的一些法律问题展开思考。例如,数字音乐版权独家授权模式是否具有值得被苛责的“原罪”?其在促进版权正版化的同时是否会对市场竞争秩序造成一定的风险,这些风险是如何产生的,其又是否以及如何能被预防和化解?等等。本文即尝试对这些问题予以回应。

一、数字音乐版权独家授权商业模式的分析

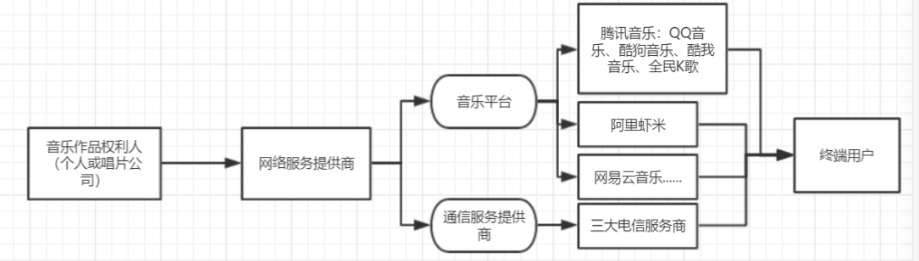

数字音乐是指用数字格式存储的、可以通过网络来传输的音乐,其具有技术性、即时性、准确性、拓展性、便捷性等特征。数字音乐产业包含了从事数字音乐生产、传播、销售服务的企业及其经营活动,是传统音乐产业和现代信息、网络技术产业融合的产物。4从数字音乐市场的整体商业模式来看,我国的音乐产业链是从音乐词曲创作者开始的,即创作者自行或者通过数字出版发行机构将其录制、储存为数字格式(一般而言,我国主要的音乐版权人和发行机构为环球、华纳和索尼三大国际性音乐公司,以及英皇娱乐、滚石音乐、中国唱片总公司、正大国际音乐等华语区知名唱片公司),随后再由网络服务提供商(包括各大音乐平台以及网络通信服务提供商,例如QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、网易云音乐、阿里虾米等等音乐平台)提供在线音乐服务,5供终端的网络消费者使用(大致流程如图一所示)。

图一:数字音乐产业链流程示意图6

而在这一过程中,各大在线音乐平台都试图从音乐版权方中获取尽可能多的“独家授权”,以此保有更多的用户流量,扩充自身的竞争优势。从定义上看,数字音乐版权独家授权是指享有音乐作品版权的音乐人或者唱片公司,以独家授权的方式将著作权排他性地许可给某一在线音乐平台使用,而该平台仍可将版权转授权给第三方使用并从中获取收益的行为。从这一行为的法律属性来看,其本身并不同于传统版权法中的“独占许可”模式。因为在独家授权模式下,数字音乐平台在获得独家授权后仍可将版权再次授权给他人使用,亦即如部分学者所言,从本质上看,数字音乐市场的独家授权行为是一种网络音乐“独家版权代理”行为,其中包括独家发行代理和转授权。7 换言之,在独家授权模式下,数字音乐平台仅是一个一级代理商或者一个开放的独家代理平台,其同时拥有授权方和被授权方两种身份,从而与版权法上的独占许可概念相区别。从市场实践来看,这种独家授权模式在知识产权商业化实践中广受追捧,8并且已实际成为我国当前数字音乐市场上最为普遍的一种商业模式。

然而,独家授权模式在数字音乐市场上的广泛使用却带来了一些市场隐忧和社会质疑,最为典型的表现是,独家授权模式有可能使得版权过分集中于某一单一的数字音乐平台,并使其拥有过强的市场势力,从而使其产生纵向限制或损害消费者福利的竞争风险。从过往的案例来看,这一担忧并非没有道理,例如早在2007年,苹果由于与各大唱片公司签订协议,使得欧盟市场上的用户只能从居住国的iTunes Store上购买并下载音乐,这一做法被认为是剥夺了消费者的选择权,导致消费者需支付较高的价格,以及更少的可选择性,因此被认为违反欧盟反垄断法的规定。9由此可见,独家授权模式对市场竞争秩序带来的冲击和风险仍应得到正视。

但是,对独家授权模式产生的竞争法风险予以化解却并非易事:第一,根据民法、合同法、著作权法的相关规定可知,独家授权模式本身并不违反相关法律的规定,属于意思自治范畴,而反垄断法第55条也仅仅规制滥用知识产权排除、限制竞争的行为,即只有当经营者滥用这一权利进行纵向限制、哄抬价格、排除竞争对手时,在能对其予以规制。可见,独家授权模式本身并不值得苛责。第二,独家授权模式本身还存在促进版权正版化、降低维权成本以及提高营销效率等积极效应,尤其是在培育消费者付费思维以及提高创作者创造积极性等方面更是发挥着举足轻重的作用,因此,我们不能因噎废食对其“一禁了之”。第三,数字音乐市场中的独家授权模式本身也内含着一套对抗垄断的内生机制,而这种机制又有助于克制垄断行为的出现。具体而言,一方面,从众多的版权方中获得数字音乐的独家授权本身即是多家数字音乐平台共同竞争的结果,且这种竞争博弈往往会重复出现在每一次的独家授权合同之中;另一方面,作为一级代理商的数字音乐平台为了平摊高额的代理费用,其在获得了版权方的独家授权后也是有动力进行转授权的,目的是以此来分摊版权授权的高额成本。可见,如何正确对待数字音乐版权独家授权这一商业模式并如何有效化解其中的竞争风险并非一件易事,往往需要通盘考量。本文对此问题的思考主要遵循以下思路:首先对数字音乐市场中独家授权模式产生的正、负面效应进行分析,其次思考独家授权模式产生竞争风险等负面效应的深层原因,最后则在归纳风险化解所应遵循的一般原则的基础上提出更为具体的解决方案。

二、数字音乐版权独家授权的正负效应

从效能上看,数字音乐版权独家授权模式具有保护版权和威胁竞争的双重效应,故在对待独家授权模式时应当予以理性评价,并尽可能减少其负面效应。

(一)数字音乐版权独家授权的正面效应:保护版权人利益

独家授权模式对我国数字音乐版权从盗版横行走向版权正版化发挥了重要作用。其既提供了一套激励机制来激活音乐创作市场的积极性,又通过具有网状结构的“独占+转授权”模式来广泛传播音乐作品。具体而言:

第一,独家授权模式通过提高音乐著作权人的“议价”能力,使版权人获得更高的物质报酬,进而激发音乐创作人的积极性。在2015年国家版权局发布最严版权令之前,国内数字音乐市场长期处于盗版猖獗的混乱局面,数字音乐平台更是以“公益”“免费”之名肆意侵害版权人的利益。内容公司缺乏投资源动力和文化创新力、网络平台难以保本纷纷转行或倒闭、用户形成心安理得地享受“免费午餐”的畸形思维与消费习惯,导致整个音乐产业陷入深深的无奈与绝境。10而独家授权模式则通过改变以往音乐版权授权渠道过于分散的困境,使音乐版权人将音乐作品与各在线音乐平台集中议价,从而降低了交易成本,提高了版权人的议价能力,并培育了网民尊重知识产权的“付费思维”。

第二,通过独家授权方式将音乐作品授权给有影响力的在线音乐平台,再由其转授权给其他数字音乐服务商,有利于大多数创作作品的传播。数字音乐平台具规模经济和网络效应的特点,在数字音乐产品边际成本为零的情况下,其以独家交易方式进入大型在线音乐平台,能使音乐作品在平台的品牌效应下迅速为网络用户熟知。而在数字音乐平台获取独家授权后,再由其转授权给其他相关联的在线音乐服务商以实现曲库资源的共享,则能在促进版权正版化、防止小平台跳单与实现数字音乐作品快速广泛传播之间寻得最佳平衡点。

第三,独家授权模式有利于提高数字音乐平台的经营效率。作为双边市场的数字音乐平台,免费市场端用户流量的大规模聚集能够为收费市场端广告业务的开展提供助力。例如,数字音乐作品商业化的很大一部分收益来自于提供广告位,而作为数字音乐独家授权的一级代理商,在线音乐平台能够向广告主提供更集中的获客渠道和更精准的受众平台,因此更能吸引各类广告主争相刊登广告。而由于用户流量的高度聚集,广告商也更能根据网络消费者的个性化需求提供符合消费者口味的各类服务,从而使消费者获得更好的用户体验和广告服务。可见,独家授权模式在促进音乐平台广告营销方面是更有效率的,而且有利益于同时保证广告商、音乐平台以及消费者多方受益。

第四,独家授权模式有利于同时降低版权人和数字音乐平台的维权成本。对唱片公司而言,独家授权模式下的音乐版权人只需监督被独家授权的数字音乐平台的行为,即可有效防止其他网络服务经营者搭便车现象的出现;而对于数字音乐平台而言,独家授权模式使其拥有了独家提供或转授权数字音乐产品的一级代理资格,故对其他未经授权而使用音乐版权的在线音乐平台具有很低的监督成本,从而也降低了被独家授权方的维权和监管成本。

(二)数字音乐版权独家授权的负面效应:引发竞争风险

在“迈向竞争导向型监管”的时代,11独家授权模式在带来诸多积极效应的同时,也极易诱发破坏市场竞争秩序的竞争风险,从而损害其他在线音乐平台经营者和网络用户的合法权益。

首先,独家授权模式极易形成并强化数字音乐平台的市场支配地位,从而造成赢者通吃、一家独大的局面。就目前国内的数字音乐市场而言,随着头部互联网企业的纷纷布局,现已大致形成腾讯、阿里、网易、百度四家在线音乐服务商寡占数字音乐市场的竞争格局。由于头部平台占据了大多数的市场份额,因此留给长尾企业的生存空间极为有限。在此情形下,独家授权模式无疑进一步巩固了数字音乐巨头的市场支配地位,并使其凭借雄厚的资金支持在独家版权争夺赛中拔得头筹。例如,根据网络公开资料显示,“腾讯音乐娱乐集团在接连拿下华纳、索尼、环球的独家音乐版权后,其版权曲库占到了中国总曲库的90%。这意味着,腾讯音乐已经部分取代了音著协的社会职能,成为中国实际意义上的音乐版权管理组织”。12由此可见,独家授权模式通过从源头上垄断上游唱片公司的数字音乐资源,将作为核心竞品的音乐曲库盘踞囊中,进而在下游网络用户流量的竞争中获得“在位”优势,从而轻而易举地排除竞争对手。显然,独家授权模式在推动数字音乐平台形成垄断地位的过程中发挥着举足轻重的作用。

其次,获得市场支配地位的数字音乐服务商具有对其他同业经营者进行纵向非价格限制、价格歧视或过高定价之可能。国内在线音乐平台在获得数字音乐版权的独家授权后,是否及如何转授权的决定权仍然牢牢掌握在获得了独家授权方的手中,从而对其他数字音乐平台产生压迫:一方面,基于转授权模式下的版权共享往往建立在各自音乐资源曲库对等的基础上,如果双方差距明显,则很难达成双向平等的共享,弱势一方势必受制于强势平台所给出的版权价格与条件;另一方面,对于价值量高、受众面广的核心曲库,独占方往往会牢牢掌握在自己手中,仅转授权相对冷门的音乐作品而非主流的数字音乐,以同其他竞争对手形成差异化的竞争优势。正如有研究声称:“即便在监管部门施压下,腾讯音乐向其他平台转授了99%的曲库,但由于曲库基数巨大,最终留下的1%涵盖了大量头部音乐内容,而这部分才是真正决定在线音乐平台竞争格局的关键。各大在线音乐平台对音乐版权的激烈竞争并未因此缓解。”13由此可见,即便在国家版权局的施压下,数字音乐平台纷纷采取了“独占+转授权”模式共享音乐作品,但是由于监管机关并不可能具体指示数字音乐平台转授权的范围、类型和方式,因此转授权模式很容易被在线音乐平台规避。在核心音乐资源没有共享的情况下,转授权对于破除音乐平台的市场垄断无异于隔靴搔痒。

再次,独家授权模式还有可能限制上游数字音乐版权方(即唱片公司)之间的市场竞争。例如,版权所有者(唱片公司)通过限制版权一级代理商(音乐平台)间的竞争(独家授权),向其他音乐平台做出将采取温和价格策略的可行承诺,缓和与其他唱片公司间的价格竞争。其较为直白的逻辑是:各唱片公司虽然拥有版权的音乐作品存在程度不一的差异性,但是仍存在一定的竞争,讨厌竞争的唱片公司可以有意地让其下游一级代理平台商处于垄断地位,拥有一定的议价支配力 以制衡作为上游的自己,令人信服地让其他唱片公司相信自己受制于人、攻击性不强,进而成功地缓和自己与其他唱片公司的竞争程度。其他唱片公司也会跟着采取独家授权,以响应和发送缓和竞争的信号,最终让独家授权扮演约定缓和竞争甚至合谋的可置信手段。14

最后,具有市场支配地位的数字音乐服务商采取独家交易模式下不彻底的转授权不利于消费者福利的增加。在数字音乐市场竞争受损的情况下,网络用户以低价方式获取高质音乐产品的利益同样遭受损害:一方面,消费者可能面临在多家数字音乐平台间重复支付会员会费以获取不同数字音乐产品的窘境,另一方面,掌握核心曲库和主流音乐产品的数字音乐服务商可能对消费者收取更高额的会费,从而损害网络用户的利益。

三、独家授权模式造成竞争风险的原因

独家授权模式之所以会造成前述竞争风险,一方面在于独家授权模式本身即带有一定限制竞争的属性,且该属性在数字音乐市场上被进一步放大;而另一方面则是因为我国现有的法律规范或在设计上缺乏必要的制度约束,或在实施上缺乏适当的执法跟进。具体而言,独家授权模式造成竞争风险的原因大致可归纳为以下三个方面。

(一)独家授权模式增强了数字音乐平台对客户的锁定效应

互联网平台企业具有双边市场(Two-Sided Market)的特点,15“免费市场”+“收费市场”的双边模式使得平台企业之间的竞争更多是用户流量的竞争。16就数字音乐市场而言,在线音乐平台竞争的本质是对网络音乐客户的争夺。由于网络用户在数字音乐平台之间转换使用的成本较低,故在线音乐服务商只能通过获取更多的独家版权来锁定用户。具体而言,一方面,通过大规模从唱片公司独家购买数字音乐版权来形成尽可能“大而全”的曲库,在平台网络效应的基础上实现曲库的规模经济,以满足网络消费者对音乐产品的多元文化需求;另一方面,通过独家授权方式获得的核心曲库在转授权中予以剔除,以形成差异化的竞争优势,进而用当红音乐创作人的音乐作品培育用户忠诚、巩固用户资源。

独家授权模式之所以增强了数字音乐平台对客户的锁定效应(Lock-in effect),主要是因为:第一,独家授权模式使得大量音乐作品存续在少数音乐平台上,虽然音乐作品在整个市场中的宏观传播效应未必遭受损害(因为少数音乐平台实际占据了国内绝大部分数字音乐市场),但是就个体化的用户消费而言,其现实地被锁定在少数获得独家授权的数字音乐平台上,网络用户其实并没有太多基于音乐版权外其他方面(如在线音乐平台的用户体验、增值服务等)的差异而进行充分选择的权利。第二,转授权模式因前述转授不彻底等原因而无法真正让核心音乐产品在众多数字音乐服务商之间展开竞争。对于主流音乐产品,依然是“平台跟着产品走,用户跟着平台走”,故转授权模式下用户的锁定效应并未被实际弱化。第三,随着时间推移,用户对独占主流音乐作品的在线音乐平台的依赖性也会与日俱增,而基于用户黏性产生竞争优势的音乐平台会进一步扩张其市场份额,挤压竞争对手。与此同时,具备了更为强大的市场支配力的数字音乐平台会再以独家授权模式获取前述更多的音乐产品,使用户的锁定效应进一步增强。此过程不断循环往返,直至在独家授权模式下造就一个赢者通吃的数字音乐平台。

(二)著作权法缺乏对数字音乐平台独家授权的有效限制

由于知识产权本身即代表了一种“法定垄断权”,因此,知识产权法中每一项具体制度的设计无不体现着利益衡量的艺术。从形式上看,这种利益衡量是在知识产权人的“个体占有”与社会公众的“公共获取”之间展开,但从实质上看,其真正实现的是个体占有下的“创新激励”与公众获取下的“市场竞争”之间的平衡。就知识产权法的这一平衡功能而言,其在制度设计层面主要反映为内、外两套约束机制,其内部约束方案往往通过控制知识产权的形成条件(如版权成立的“独创性”要求、专利权成立的“三性”条件等)和行使方式(如法定许可、合理使用等)得以实现;而外部约束方案则通过民法的一般原则(如禁止权利滥用原则)和竞争法中的相关条款(如反垄断法中的“三大支柱”条款以及反不正当竞争法中的市场混淆、商业秘密条款等)予以实现。

同理,版权法上的相关规定也同样反映了这一平衡功能。例如,著作权法中规定的法定保护期、合理使用、法定许可使用等制度,即是基于保护版权人利益和社会公共利益之需要,在鼓励创新和维护竞争之间寻求平衡。因此,就化解著作权可能造成的竞争风险而言,除外部反垄断法的规制之外,著作权法自身即包含一套内部自我规制法定垄断范围的制度安排,而这种安排有利于防止滥用知识产权排除限制竞争的垄断行为发生。但是,就数字音乐版权独家授权模式而言,其在我国著作权法上并未有相关法律条文的限制。我国《著作权法》《著作权法实施条例》仅赋予了著作权人独占许可、排他许可等权利,而未对这些权利进行竞争风险评估层面的有效约束,这就使得滥用独家许可权排除限制竞争的做法只能寻求反垄断法的关注。而从数字音乐市场独家授权模式的运作方式和效果来看,授权的期限、范围等具体方式的不同,对市场竞争所造成的潜在风险也不同。例如,授权音乐作品的数量越多、期限越长,则获得独家授权的数字音乐平台对用户产生的锁定效应就越强,17从而越有可能巩固其市场支配地位,限制和排挤竞争对手。因此,从这一角度而言,我国著作权法缺乏对数字音乐版权独家授权方式的必要限制,也会大大增加独家授权模式造成的竞争风险。

(三)互联网行业反垄断执法的谦抑性特征导致缺乏必要的执法跟进

就我国互联网行业反垄断法的实施情况而言,不论是在“奇虎360诉腾讯QQ滥用市场支配地位案”18中腾讯公司在即时通讯市场是否具有市场支配地位的司法认定,还是滴滴与快的、Uber合并时未主动向商务部进行经营者集中申报的事后处理,都体现了我国对互联网行业反垄断执法和司法的“谦抑性”态度。这种谦抑性特征的产生可以从以下三层递进关系中获得解释:首先,从影响世界范围内反垄断执法的美国经验来看,自上世纪70年代始,美国对垄断行为的规制即从哈佛学派的结构主义转向芝加哥学派的行为主义范式,“反垄断法只反对造成消费者福利受损的垄断行为而非反对垄断状态本身”的执法理念获得了广泛认可。这一理念使得美国反垄断实施较70年代以前的沃伦(Earl Warren)法官时代更为谦抑和谨慎。19其次,回归至我国的反垄断执法中,由于我国与西方国家制定和实施反垄断法的土壤不同,西方国家具有高度发达的市场经济,故反垄断法面临的主要是市场垄断的问题;而我国则处于计划经济向市场经济转轨时期,因而反垄断法面临的更主要是如何有效破除行政垄断的问题,20因此,鉴于两者之间的差异,我国市场经济中的反垄断执法更加保持谦抑。21最后,具体至互联网行业的反垄断执法中,由于互联网市场高度的动态性、技术性特征使得反垄断法规则应用于这一领域时面临更大的不确定性,反垄断法实施的结果究竟是促进效率还是阻却效率有时是未知之数。因此,“严厉的执法态度在互联网行业并不合适,执法谦抑才应是互联网行业中一种较为理性的执法策略”。22由此可见,我国互联网行业反垄断执法的谦抑性是“世界趋势—本国土壤—行业特征”共同决定之结果。

反垄断执法谦抑理念在互联网行业的贯彻,在一定程度上也增长了数字音乐市场中独家授权行为的竞争风险。从独家授权协议的性质来看,其本身并不违反著作权法的规定,属于民法中意思自治和契约自由的范畴,所以单纯就签订数字音乐版权的独家授权协议而言,并不具有任何可苛责之处。但是,对于在独家授权模式下数字音乐平台实施的非价格纵向限制、歧视性定价等行为,则反垄断执法不应一味保持谦抑而投鼠忌器,否则,在著作权法本身对独家授权模式缺乏有效内部限制的情形下,反垄断法的外部规制还处于失灵状况,则势必纵容数字音乐市场的垄断行为,从而诱发和增加市场竞争风险。

四、独家授权模式中竞争风险的化解之道:一般原则与具体方法

(一)独家授权模式中竞争风险化解的一般原则

由于数字音乐市场中的独家授权商业模式具有同时促进版权正版化、降低音乐平台维权成本、提高经营效率等优点以及可能排除竞争对手、损害市场竞争秩序等缺点,因此,我们在思考如何化解其可能带来的竞争风险时,应当恪守如下规则,以防止相关措施矫枉过正:

第一,遵循“预防为主、防治结合”的理念。由于独家授权模式本身并不具有值得苛责的原罪,因此在化解相关竞争风险时,应当遵循“预防为主、防治结合”的理念。所谓“预防为主”是指,虽然这一商业模式本身不具有可苛责性,但是我们仍应基于防患于未然的理念,通过一系列内外部制度的整合安排与设计,来尽可能将这一商业模式对市场竞争造成的潜在风险降至最低,从而有效避免数字音乐平台利用这一商业模式实施排除或限制竞争的行为。“防治结合”则是指,在防范未来竞争风险的同时,对于数字音乐市场上已经出现的明显具有违反反垄断法相关规定、实施排除竞争对手或纵向限制的经营者,应当对其依照反垄断法的规定进行惩处。当前数字音乐市场有关独家授权模式涉嫌垄断的讨论,更多仍停留在理论设想之中,一方面缺乏更为合理的法律论证以及强劲的经济学证据支持;另一方面则由于执法机构对此问题始终表现出徘徊不决的态度,以至于未能从官方角度给这一疑难问题提供一个较为权威的答复和指引。因此,只有在化解独家授权模式的竞争风险时遵循“预防为主、防治结合”的理念,方能做到法律规制的“张弛有度”。

第二,防止“压力型立法”与“运动式执法”的错误风向。大众媒体的舆论监督一方面能促进违法信息的及时披露,促使法律的制定与实施更加公开透明,但另一方面,过度的媒体话语渗透,也容易使立法和执法工作失去应有的冷静和理性,进而沦为“冲突—回应”的被动过程。23在化解数字音乐市场独家授权模式的竞争风险时,应当时刻警惕两种错误的法律风向:一是基于媒体话语的压力型立法,二是基于社会舆论的运动式执法。例如,在“注意力经济”(the economy of attention)的引导下,大众传媒对于现行数字音乐市场中独家授权模式可能造成垄断的相关报道往往具有一定的倾向性和诱导性,由于这些报道基本能迎合消费者口味,在效果上也具有很强的“共情”(empathy)能力,所以其一般能累积成具有社会影响力的舆论压力。但在化解相关竞争风险时,却有必要在法律设置和实施上保持一种审慎和理性的态度,例如,著作权法或反垄断法等相关法律制度中任何有关限制独家授权模式的制度设计和约束,都应当获得充分论证,并符合社会总体福利标准和正义观念之要求。而在法律实施上,不论是国家版权局对数字音乐平台进行的约谈还是国家市场监管部门对数字音乐平台展开的反垄断调查,都不应是基于舆论压力而被动给出的交代,而应该是主动的、理性的决断。

第三,实现“自我规制”和“命令—控制式”规制向合作规制模式的转变。“自我规制”(Self-regulation)是市场经济条件下一种十分重要的规制方式,即市场主体的行为通过其自律得以规范,而无需外部干涉。一般而言,大多数的市场主体均可通过自我规制实现自律经营,但是,在市场失灵的情况下,自我规制手段却往往难以发挥作用。“命令—控制式”规制(command-and-control regulation)是解决市场失灵最为直接的手段,其依靠行政力量对市场主体下达具有权威性的行政指令,从而尽快促成规制目标的实现。但是,过度依赖命令控制型规制同样会导致规制无效,因为自上而下的规则及对抗式执法并不能在任何场合下达致提高执法遵从度的目标,24有时甚至还会因为信息不足、规制俘获等原因导致无效率的情形出现。可见,“命令—控制式”的规制模式也会在政府失灵的情况下失效。合作规制模式(co-regulation)是介于“命令—控制式”政府规制与纯粹的自我规制之间的一种模式,有学者将其概括为“政府与私法主体在不同程度上进行合作时表现出的规制形态”25。该种规制最大的特点即在于可同时吸收“自我规制”和“命令—控制式”规制两种模式的优点,并且还具有更为广泛的适用范围。在数字音乐版权独家授权模式中,自我规制模式往往是避免经营者扰乱市场竞争秩序的第一道防线,但是,经营者自身的逐利性特征使其很容易突破制度红线,因此,“命令—控制式”的政府规制开始发挥作用。例如,“国家版权局下发最严版权令”“国家部门约谈数字音乐平台负责人”等,均是“命令—控制式”政府规制的集中体现。但是,政府规制模式也并未能真正消除独家授权所带来的竞争风险,因为其仅停留在“技术理性”的治理维度上,而缺乏对“制度理性”与“公共参与”的关注,更缺乏对“社会共治”力量的调动。因此,政府与私主体通力合作的规制模式最终成为了最优选择。而在数字音乐市场上,这种合作规制模式一方面表现为公权力所不断进行的制度构建,例如对著作权法和反垄断法相关制度的设计和实施;另一方面则表现为代表私主体意志的组织展开的自我约束,例如著作权集体管理组织进行的自我规范等。

(二)独家授权模式中竞争风险化解的具体方法

在遵循“预防为主、防治结合”理念、防止“压力型立法”与“运动式执法”错误以及实现“自我规制”“命令—控制式”规制向“合作规制”转变的基础上,有必要进一步对独家授权模式中竞争风险化解的具体方法予以细化:

1、增加《著作权法》对独家授权模式的限制

对于数字音乐版权独家授权模式所造成的竞争风险,首先应充分利用著作权法内部的自我约束机制予以化解。从全球数字音乐市场的商业模式来看,数字音乐版权独家授权模式并非我国独有,例如美国苹果音乐、Tidal等多家数字音乐平台亦采用独家版权模式,且美国版权法为此还创设了数字表演权(Digital Performance Right),以使交互式数字音乐服务中的音乐权利人可与平台自行达成包括独家授权在内的各种许可协议。但除此之外,美国版权法还对独家授权模式给予了授权数量和期限的限制,例如,美国《录音制品数字表演权法案》(Digital Performance Right in Sound Recordings Act)第114(d)(3)节规定:“对任何交互式服务(商)进行的数字音频传播录音制品表演权(即DPRSR)的独家许可期限均不得超过12个月,例外情况是,对拥有著作权量不超过1000首录音制品的许可人而言,上述独家许可期限不得超过24个月;且该等被许可人在上述独家许可期满后的13个月内不得再次就同一曲库取得该独家许可。”26虽然该条款因为被严格限制了适用范围从而导致其并未实际发挥作用,27但其从立法上对独家授权模式进行一定限制的尝试却值得我国著作权法学习。

我国自2012年启动《著作权法》第三次修改工作以来,获得了学界和实务界的广泛关注,其中对于数字音乐版权独家授权问题的讨论也从未停息。因此,笔者建议可以此次著作权法修改为契机,借鉴美国版权法上的相关规定,从授权数量和期限上对数字音乐版权独家授权模式进行必要限制,以充分发挥著作权法的内部平衡机制。具体而言,我国著作权法可对数字音乐版权的独家授权规定一般的授权数量和期限,例如一般情形下独家授权期限不得超过12个月,而对拥有著作权量不超过1000首音乐作品的授权人而言,独家授权期限不得超过24或36个月;对于当红音乐作品,授权人必须将不低于50%的版权授予至少2家或2家以上的在线音乐平台,剩余部分若以独家授权方式授权则授权期限不得超过6个月,等等。如此设计的目的在于,一方面,设置数字音乐作品独家授权的期限可有效避免在线音乐平台形成长期性的市场垄断,防止其在促进版权正版化的同时严重限制数字音乐市场的竞争;另一方面,对当红音乐作品构成的核心曲库采更为严格的授权期限和范围的限制,有利于化解当前“独占+转授权”模式下由于“转授”不彻底而架空该模式的实际功用,从而阻碍数字音乐传播的现实困境。

除在《著作权法》中增加对授权期限和范围的合理限制外,还有必要对其授权方式进行合理改进。这种改进同时表现为授权方式的“合理约束”和“适度开放”。具体而言,一方面,对转授许可时的转授权条件进行合理约束,如可规定或要求音乐平台在转授权时必须遵循非歧视原则(FRAND)。例如,美国作曲家、作家与出版者协会(ASCAP)和广播音乐协会(BMI)曾被美国司法部展开反垄断调查,后来双方达成和解协议,协议中明确了集体管理组织对相似音乐服务商不得在许可费用、期限和其他条件实行歧视待遇的要求。28可见,在独家授权模式下,数字音乐平台只有遵守FRAND原则等限制条件,才有可能维持其与下游代理商之间的竞争公平合理,因此有必要对数字音乐版权的转授权条件进行合理约束。另一方面,可尝试构建更为开放的多元化版权许可途径。例如,目前美国音乐使用者(如网络音乐服务商)既可以从著作权集体管理组织(ASCAP、BMI)处得到许可,也可以从音乐权利人处直接获得许可,29其许可方式既可以是专有许可形式,也可以是非专有许可模式。这不仅大大提高了版权授权的灵活性,而且也有利于防止我国现行独家授权模式产生的竞争风险,故相关经验可资借鉴。

2、保持反垄断法适时适当的介入

反垄断法作为一种“二次规制”(second regulation)手段,30既不能处于执法过度的“假阳性状态”(false positive),也不能处于执法不足的“假阴性状态”(false negative),31而应当在著作权法缺乏相关规定且滥用版权行为确已排除限制市场竞争、损害竞争秩序的情况下予以介入。

一方面,从反垄断法的法律适用来看,虽然国家工商行政管理总局(现国家市场监管总局)2015年颁布的《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》并未对版权独家授权问题做出具体规定,也未对一般经营者之间的知识产权授权协议的反垄断规制予以阐明,且就我国《反垄断法》的现有规定而言,也并未设置直接规制知识产权独家许可授权限制竞争的具体条款,但是笔者认为,这并不影响在法律适用上对独家授权模式造成的竞争风险予以控制。从本质上看,独家授权模式是上下游厂商之间达成的纵向限制竞争的行为,因此,对数字音乐版权独家授权模式的反垄断法适用应当分情况展开,具体而言,如在可以准确认定在线音乐平台具有市场支配地位并且实施了拒绝交易、垄断高价、歧视性定价等限制竞争行为的情况下,则可径直适用《反垄断法》第17条关于禁止滥用市场支配地位的规定;而若在没有充分证据证明数字音乐平台具有市场支配地位,但其实施的纵向非价格限制等行为却又严重排除、限制了市场竞争的情形下,则可依据《反垄断法》第14条纵向垄断协议中的兜底条款“(三)国务院反垄断执法机构认定的其他垄断协议”,以及第15条关于垄断协议豁免的规定来认定其是否构成垄断。

另一方面,从垄断行为的具体认定模式来看,对数字音乐独家授权模式的反垄断认定既要遵循传统垄断行为界定的一般方案,又要注重数字音乐市场本身的特殊性而对相关概念进行灵活处理。

就前者而言,如在依据《反垄断法》第14、15条认定数字音乐版权独家授权模式是否构成纵向垄断协议时,应当依据“合理原则”(Rule of reason)重点考察其行为是否严重排除、限制了市场竞争。而就纵向限制中市场份额对竞争效果影响的判断则可借鉴欧盟的相关经验。如欧盟委员会2010年《有关纵向限制的指南》规定,如果在独家代理协议等排他性分销协议的双方当事人中,有一方市场份额超过30%则可能导致严重限制竞争之效果,故此时需要根据个案中的具体市场竞争环境来分析其是否可能存在严重削弱市场竞争的危险,而不能适用一揽子的《纵向限制豁免条例》中的豁免条款。因此,在适用我国反垄断法的纵向垄断协议条款认定数字音乐版权独家授权是否构成垄断时,可一定程度上参照前述标准进行。而若在依据《反垄断法》第17、18、19条认定数字音乐版权独家授权模式是否构成滥用市场支配地位时,则应依据传统的“三步法”进行判断:首先,准确界定数字音乐市场中的“相关市场”(至少包括相关产品市场和相关地域市场),并在此基础上考察在线音乐平台的市场份额、资金和技术能力以及市场控制力等因素,得出其是否在相关市场上具有市场支配地位的结论;其次,在证实数字音乐平台具有市场支配地位后,进一步判断其是否有实施《反垄断法》第17条第1款所列之滥用市场支配地位的行为;最后,分析该滥用行为是否产生了严重排除、限制竞争的市场效果,且无合理的抗辩理由。

就后者而言,由于数字音乐市场的特殊性,故对相关市场等概念的界定均应灵活处理。从宏观上看,由于数字音乐平台本质上是双边市场,故应当参考现行有关互联网双边市场中相关市场界定的理论研究及司法实践成果,32在传统的需求替代、供给替代分析的基础上,对SSNDQ、33临界损失法和集群市场法34等方法给予更多关注。从微观上看,数字音乐平台中相关市场的判断也应根据其市场行情和行业特征予以把握。例如,就数字音乐平台中的相关产品市场而言,一方面,由于数字音乐平台有演变为泛娱乐平台的趋势,35因此数字音乐平台之间以及不同传播平台之间存在一定的替代性,故不同音乐传播平台提供的服务可以共同构成数字音乐传播市场。换言之,此时相关市场的界定范围不宜过窄,否则有可能导致对数字音乐平台市场势力的认定出现误差。而另一方面,由于数字音乐下载服务的市场份额不断下降,同时下载和串流两种服务不存在壁垒,因此数字音乐传播市场也没有必要再细分为下载服务市场和串流服务市场。等等。

3、引入竞争性著作权集体管理组织

对著作权集体管理组织的模式选择而言,在域外,美国一直奉行竞争性集体管理组织模式(例如美国的ASCAP、BMI、SESAC、GMR等),而欧洲各国虽然历史上很长一段时间都奉行垄断性集体管理,但是这种局面现今也已发生重大改变,例如德、法等国均已转变为奉行竞争性集体管理的国家。如2014年,欧盟又颁布了有关集体管理组织的新指令,要求各成员国的集体管理组织破除垄断性,以实现在全欧洲范围内的相互竞争。36相比之下,我国则一直实施的是垄断性集体管理模式,由于在音乐版权市场上,中国音乐著作权协会是唯一的集体管理组织,且缺乏完备的退出机制和监管制度,故而在实践中出现了收取过高管理费以及管理不透明等弊病。从性质上看,虽然集体管理组织为非营利组织,但是其与著作权人之间却是“委托—代理”的关系,而在垄断性的独家代理情形下,管理组织的维权惰性始终难以消除。因此,引入竞争性集体管理组织可有效改善这一境况,其虽然会在一定程度上提高交易成本,但由此牺牲的部分规模经济却可换取更高的管理效率以及促进市场竞争的社会总福利。

回归到数字音乐市场上,集体管理组织的运作功能与独家授权模式的实施目标其实具有高度的一致性:独家授权模式旨在促进数字音乐版权正版化、提高音乐著作权人的“议价能力”;而集体管理组织则同样是以规范版权市场、保护著作权人合法权益为目的。只不过前者容易造成市场化的竞争风险,而后者则因垄断型集体管理自身具有难以克服的不作为或滥作为的弊端而可能实际性地损害会员的利益。因此,竞争性集体管理组织的引入既能避免垄断性集体管理索取高额许可费、侵害版权人利益,同时也能获得独家交易模式下更高的版权税收并尽可能避免其造成的竞争风险。是故,笔者建议未来我国可引入竞争性管理组织模式,取消法定垄断,使其至少在数字音乐市场上将现行单一的独家授权模式转变为“部分替代、两者共存”的新模式,从而尽可能降低独家授权模式本身造成的竞争风险。而在具体的制度设计上,则应当首先删除现行《著作权集体管理条例》第7条第2款第2项的规定,37从我国实定法上彻底取消集体管理组织的法定垄断。其次再对域外传统的竞争性集体管理模式进行优化:由于竞争性集体管理方式本身也存在诸如交易成本过高、版权保护“碎片化”等弊病,因此,有必要在我国著作权法上采取适当限制竞争性集体管理组织的数量和规模、提高准入门槛等措施,以建立起一种有限的竞争性集体管理方式。在此基础上,充分发挥竞争性集体管理组织维护版权人利益的功能,以部分替代数字音乐市场上的独家授权模式。

五、结 语

数字音乐版权独家授权模式具有促进版权正版化和可能损害竞争的双重效能,故应同时在版权法的内部限制和反垄断法的外部制约下对该模式予以规范使用以减少潜在的竞争风险。虽然就当前而言,版权争夺依然是在线音乐服务商展开效能竞争的重要砝码,并深刻影响着国内数字音乐市场的竞争格局,但从长远来看,由版权争夺的单一竞争转变为产品体验、品牌互动、用户服务等多维度竞争,是促进我国数字音乐市场在全球化的相关市场中形成核心竞争力的关键所在,同时也是在鼓励创新、保护竞争和实现消费者福利最大化之间寻求最佳平衡的必由之路。

尾注:

1.根据腾讯音乐招股书显示,截至2018年6月30日,腾讯音乐已与200多家唱片公司达成合作,其中既包括索尼、环球、华纳、英皇、中唱等版权大户,也包括杰威尔、福茂、YG娱乐、少城时代等唱片公司,曲库数量超2000万首。目前,腾讯音乐的曲库占整体版权音乐的90%以上,基本在国内垄断了版权音乐市场。

2.参见《国家版权局约谈境内外音乐公司 要求音乐授权公平》,载人民网:http://culture.people.com.cn/n1/2017/0915/c172318-29537188.html,最后访问时间:2019年10月1日。

3.参见《网传腾讯音乐被调查,回应来了》,载澎湃新闻网:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_4274322,最后访问时间:2019年10月1日。

4.黄德俊:《我国数字音乐产业的竞争策略研究——以理论模式“钻石模型”为视角》,载《南京艺术学院学报》2011年第4期,第40页。

5.参见方燕:《数字音乐版权独家授权的经济学分析及其启示》,载《法治研究》2018年第5期,第45页。

6.该图参见张芷璇:《传腾讯音乐被反垄断调查?谈音乐独家授权模式的存废之争》,载搜狐网:http://www.sohu.com/a/340132068_120054912,最后访问时间:2019年10月1日。

7.丛立先:《网络音乐独家版权与独家版权代理的区别》,载《人民日报》2017年9月28日。

8.独家授权模式在当前的知识产权商业化尝试过程中非常普遍和流行,在文化体育领域尤其如此,例如无论是世界杯和奥运会(还有欧洲五大联赛、方程式)赛事直播,还是游戏、动漫和热门影视作品发行,抑或著名作家的文化作品发行(如莫言独家授权浙江文艺出版社、季羡林全集出版独家授权外研社、杨绛独家授权《复堂师友手札菁华》出版、马布里自传独家授权京版集团和古龙作品独家大陆授权读客图书等)无不是采用独家授权来主张版权权利。参见方燕:《数字音乐版权独家授权的经济学分析及其启示》,载《法治研究》2018年第5期,第46页。

9.参见《欧盟谴责唱片公司 迫使苹果限制消费者选择权》,载搜狐网:http://it.sohu.com/20070405/n249218325.shtml,最后访问时间:2019年10月1日。

10.方燕、刘柱:《数字音乐版权、独家授权和集体管理组织:一个简要的经济分析》,载《竞争政策研究》2018年第2期,第63页。

11.参见孙瑜晨:《互联网共享经济监管模式的转型:迈向竞争导向型监管》,载《河北法学》2018年第10期,第16页。

12.参见《独家版权模式纷争不断,国外的经验值得借鉴》,载中国青年网:http://news.youth.cn/yl/201709/t20170905_10651205.htm,最后访问时间:2019年10月1日。

13.庞李洁:《深扒腾讯音乐招股书:付费转化率仅为全球市场1/5,以股权换版权难长久》,载搜狐网:http://www.sohu.com/a/257724177_305277,最后访问时间:2019年10月1日。

14.参见方燕:《数字音乐版权独家授权的经济学分析及其启示》,载《法治研究》2018年第5期,第46-47页。

15.Rochet J, Jean Tirole. Two-side Markets: An Overview[Z]. France: IDEI University of Toulouse working paper, 2004; Armstrong M. Competitions in Two-sided Markets[J]. The RAND Journal of Economics ,2006,37(3): 668-691.

16.David S. Evans:《网络平台的注意力竞争》,载《电子知识产权》2013年第9期,第30-41页。

17.参见叶明、张洁:《利益平衡视角下的数字音乐版权独家授权模式研究》,载《电子知识产权》2018年第11期,第36页。

18.参见最高人民法院(2013)民三终字第4号民事判决书。

19.参见[美]赫伯特·霍温坎普:《反垄断事业——原理与执行》,吴旭亮、张兴、刘慷等译,于立校,东北财经大学出版社2011年版,导论第1—2页。

20.参见[美]戴维J.格伯尔:《二十世纪欧洲的法律与竞争——捍卫普罗米修斯》,冯克利、魏志梅译,中国社会科学出版社2004年版,中文版序言。

21.参见龙俊:《滥用相对优势地位的反不正当竞争法规制原理》,载《法律科学(西北政法大学学报)》2017年第5期,第55页。

22.参见焦海涛:《论互联网行业反垄断执法的谦抑性——以市场支配地位滥用行为规制为中心》,载《交大法学》2013年第2期,第32页。

23.参见吴元元:《信息能力与压力型立法》,载《中国社会科学》2010年第1期,第148页。

24.参见[美]奥利·洛贝尔:《作为规制治理的新治理》,宋华琳、徐小琪译,载冯中越主编:《社会性规制评论》(第2辑),中国财政经济出版社2014年版,第132页。

25.参见刘绍宇:《论互联网分享经济的合作规制模式》,载《华东政法大学学报》2018年第3期,第78页。

26.17U.S.C.§114(d)(3).

27.该条款自1995年生效以来,至今没有任何诉讼争议记录。这不仅仅因为该条款没有任何的惩罚机制,更重要的原因是,该条款的适用被严格地限制在非常狭窄的范围:如果录音版权人在数字音频传输方面已经将10%的版权录音库许可给了5家交互性服务,且每一家不少于50件录音,法律上就不再受到上述独占许可期限的限制。实践中,该条款意味着录音版权人只要将10%的相同作品非独占许可给5家交互性服务,然后就可以独占许可90%的录音版权库。参见刘家瑞:《论美国数字音乐版权制度及启示》,载《知识产权》2019年第3期,第98-99页。

28.See United States v. ASCAP, No. 41-1395, Second Amended Final Judgment, 2001, Section IV(C).

29.See Tony R. Martino, Dexter Moseley, PPI and Performance Rights Organisations: Half-Sisters In Copyright – Partners In Anti-Trust, European Intellectual Property Review 1988, p.152.

30.See Steven D. Anderman. "The competition law/IP ‘interface’: an introductory note." In Steven D. Anderman (Ed.), The interface between intellectual property rights and competition policy. Cambridge University Press. (2007), pp.1-10.

31.Frank H. Easterbrook, “the Limits of Antitrust”, 63 Texas Law Review, 1984, p.15.

32.参见李剑:《双边市场下的反垄断法相关市场界定——“百度案”中的法与经济学》,载《法商研究》2010年第5期;蒋岩波:《互联网产业中相关市场界定的司法困境与出路——基于双边市场条件》,载《法学家》2012年第6期;张江莉:《互联网平台竞争与反垄断规制——以3Q反垄断诉讼为视角》,载《中外法学》2015年第1期;宁立志、王少南:《双边市场条件下相关市场界定的困境和出路》,载《政法论丛》2016年第6期;许光耀:《互联网产业中双边市场情形下支配地位滥用行为的反垄断法调整——兼评奇虎诉腾讯案》,载《法学评论》2018年第1期;张江莉:《论相关产品市场界定中的“产品界定”——多边平台反垄断案件的新难题》,载《法学评论》2019年第1期。等等。

33.参见最高人民法院(2013)民三终字第4号民事判决书。

34.丁春燕:《论我国反垄断法适用中关于“相关市场”确定方法的完善——兼论 SSNIP方法界定网络相关市场的局限性》,载《政治与法律》2015年第3期,第96—99页。

35.例如,腾讯音乐以音乐为核心,逐步辐射流媒体音乐、在线K歌、演艺直播、原创音乐人等多种社交和娱乐玩法,致力构建“音乐泛娱乐”生态。打开QQ音乐APP,音乐馆是主要栏目,接着点开“电台”,有“有声小说”“综艺娱乐”“脱口秀”“相声评书”“广播剧”等栏目。打开网易云音乐APP,除了音乐主频道以外,还有电台栏目。点开“电台”,有“娱乐/影视”“脱口秀”“相声曲艺”“广播剧”“有声书”“明星做主播”等栏目。QQ音乐和网易云音乐的数字泛娱乐平台初具规模。阿里也开始将其旗下的虾米音乐定位为泛音乐平台,未来发展方向还包括内容生态建立、搜索体系、动态社区及商业化线上线下场景联动等。参见王健:《数字音乐相关市场界定的思考》,载《法治研究》2018年第5期,第44页。

36.Directive 2014/26/EU, of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-Territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Use in the Internet Market.

37.著作权集体管理条例》第7条:“依法享有著作权或者与著作权有关的权利的中国公民、法人或者其他组织,可以发起设立著作权集体管理组织。设立著作权集体管理组织,应当具备下列条件:(一)发起设立著作权集体管理组织的权利人不少于50人;(二)不与已经依法登记的著作权集体管理组织的业务范围交叉、重合;(三)能在全国范围代表相关权利人的利益;(四)有著作权集体管理组织的章程草案、使用费收取标准草案和向权利人转付使用费的办法(以下简称使用费转付办法)草案。”