导演任鹏:我肩负的不只机器,而是使命

人生天地何所有,任鹏展翅远高飞。

“他目光炯炯,剑气逼人,阅人观物有军人特有的直接和锐利,也有摄影师必备的敏感和辨识……”

任鹏的父亲是大名鼎鼎的任旭东,他导演的故事片《地道战》,可谓无人不知,家喻户晓。父子两代,同在中国惟一的军旅电影制片厂效力,并堪称卓然大家、栋梁之才,也算是奇迹一桩。

任鹏的名气虽然不及乃父,却在纪念抗日战争胜利70周年之际,作为导演兼总摄影师成功拍摄了纪录片《胜利大阅兵》。该片前不久在全国院线上映,并获广泛好评。

任鹏,上世纪50年代末出生的人,有着那个时代特有的质朴、单纯。今天的人总说“主要看气质”,身高一米八多的任兄也不让他人。他目光炯炯,剑气逼人,阅人观物有军人特有的直接和锐利,也有摄影师必备的敏感和辨识,视野中天高地旷,眼睛里不揉沙子。军人谈吐,是非分明,从不模棱两可,难免臧否他人,夸人不忘《地道战》台词:“高,实在是高!”

有趣的是,他们一家六口,父母加上4个子女,可谓完整编制的军人家庭。父亲任旭东,就不用说了,曾是野战部队侦查参谋,而后从事电影艺术创作;母亲潘云峰,也是“八一厂”剪辑师;哥哥任江舟,乃前中央电视台体育部制片人、引进NBA转播的功臣;两位姐姐也曾戎装在身。如今,惟有他一人,还是在岗的军人。90多岁高龄的父亲说:“咱家至少得有一人在军队中……”

电影《地道战》——好玩的日子

“对于只有几岁的孩子任鹏来说,眼前这一切都非常神秘、有趣。”

任鹏在“八一厂”宿舍大院长大,也可以说在摄影棚里泡大。

父亲任旭东有着传奇经历,年轻时,跟随“刘邓”大军南征北战,参加过淮海战役、襄樊战役等,被评为“战斗英雄。他曾拾起一枚冒着烟的手榴弹,扔出窗户,救了一屋子人,却炸伤了自己手指。父亲执导电影《地道战》(1965年出品,1966年上映)时,儿子任鹏还是稚嫩的孩童。拍电影少不了群众演员,抗日的高家庄有大人,也有孩子,那就就地取材吧。这可真是“上阵父子兵”,姐姐任靖带着弟弟任鹏出现在摄影棚。

任鹏和姐姐多次在镜头里出现:片中主人公高传宝,在家中搬移水缸,露出地道出入口时,姐弟俩就站在旁边……鸣钟报警的高老忠被日本鬼子杀害时,也有他俩坐在石磨边惊骇的表情……对于只有几岁的孩子任鹏来说,眼前这一切都非常神秘、有趣。他混迹在平时见不到的农民装束的大人堆里,听着“鬼子”和翻译叽里咕噜的乱叫,开心极了。“我除了在北京动物园对面的天文馆看宇宙星空,就属在摄影棚中和大人一起钻地道好玩了!现在,在‘八一厂’的厂史陈列馆,还可以见到这部影片拍摄的内景和外景的还原景观。”

《地道战》里的小任鹏

“一切似乎在不知不觉中发生,但是遗传基因和家庭熏陶却在若有若无间左右命运。”

木匠的孩子,看到父亲双臂不停地拉伸,挥舞刨子刨木头,印象中的世界便由木头和木屑构成;司机的孩子,看到老爸神气活现地手握方向盘,目不斜视,会觉得天地间汽车和汽车喇叭最威风;同样,电影导演的孩子,看到爹爹手握话筒,让摄影机不停地转来转去,就感到生活就该是镜头和胶片所构成的连续不断的影像——回过头来一看,许许多多子承父业的人生案例,都无一不是源于童蒙印象,兴趣和爱好。一切似乎在不知不觉中发生,但是遗传基因和家庭熏陶却在若有若无间左右命运。

“是的。我的父亲从来没有和我说过什么,没有让我去搞摄影,去拍片,去像他那样当导演……我最先也是到野战部队当兵,好像有意要模仿父亲走过的路一样。我去的是六十四军,野战部队,做通信兵,也不能说舒服。那时候,远途行军训练,肩负重物,脚掌磨破,餐风饮雪,野外宿营,还是挺苦的。干得不错,荣升摩托班班长,指挥一帮聪明的壮小伙儿,一起开摩托追风多带劲儿啊,比我后来当了大校还高兴。”

“初到‘八一厂’摄制组担任摄影助理,都是跋山涉水,不乏风景胜地……”

初到八一电影制片厂是在故事片室跟着总摄影、导演杨光远干摄影助理工作。出去拍片,都是跋山涉水,不乏风景胜地,好玩啊,还有点儿明代徐霞客的味道!扛设备、擦机器、装胶片,打杂儿,一路从摄影助理到副摄影,到摄影师,再到摄影指导。

电影《江南爱情故事》现场工作照

在德国慕尼黑军营拍摄电影《极限冲刺》工作照

拍摄电视剧《从将军到士兵》导演、摄影师现场工作照

电影《秀水河子歼灭战》获优秀影片二等奖后接受媒体采访

“为增加阅历,丰富人生,我喜欢把和拍片有关的这点事都弄明白,先后用胶片拍过故事片、军教片、纪录片、国防科研保密片;电视剧、中央台五套多项体育栏目、中央台文艺频道各项专题片……也不知拍过多少部片子了,得过不少奖。几十年过去,还是风风火火的劲儿,直肠直脾气怎么也改不了……”

意大利国际军事电影节——最棒的摄影

“跨世纪的“现代史史学家”,他研究、记录、表述历史的方式是摄影。”

任鹏是中国跨世纪的“现代史史学家”,他研究、记录、表述历史的方式是摄影。数十年来,举凡重大历史事件、政治活动、社会新闻……都在他摄影机的镜头里定格,变成使人过目难忘的画面语言。这些画面语言与文字语言一样的珍贵,可使人欢笑不已,也可让人悲恸莫名。例如,举国开怀、世界瞩目的香港回归、澳门回归,庄严、隆重的前后两届国家军委主席交接仪式,中国第一次载人航天飞行,以及突如其来的1998年抗洪救灾、2003年抵御“非典”、2008年救助汶川地震……全都有作为现场见证人的摄影师任鹏的足迹和劳作,并为后世后人留下了至为宝贵的历史影像资料和档案。

“电影纪录片《为了生命》,过程和经历使他伤心过度,以致事后数个月不能听别人说“汶川”俩字。”

作为摄影师,为中国军人赢得骄傲也是件很开心的事。2008年“八一厂”拍摄的电影纪录片《为了生命》,以汶川大地震军队抢险救灾为素材,在第19届意大利国际军事电影节上荣获“最具社会影响力”一等奖。

“我们是乘飞机,最先赶到地震中心地带的。在倒塌的房屋前,面对钢筋水泥缝隙中伸出呼救的手臂,多少次,我想放下肩头的摄影机,和最初徒手搬重物、刨沙土、挪碎石的救援者一起救人。可我是摄影师呀,我是来拍摄记录的。你脚踩着一片覆盖着死者、伤者、幸存者的废墟拍摄,那是一种什么滋味!一家老小死也抱在一起、父母手牵稚子罹难的情景,真是惨不忍睹,让人撕心裂肺。我的泪水总是不断地流,却不能让拍摄状态的摄影机有一点点颤抖,真是太难太难了……”

最使他难忘的,是一位很懂事的高中生,17岁,名叫李家庆。他被水泥板压住,动弹不得,疼痛不止。救援人员一边为他输液一边和他聊天,怕他睡着而再难醒来。老吊车开来,它使尽最大的力气,钢丝都勒断了,水泥板还是纹丝不动。他说:“叔叔,我要是被救出,我要考大学……”但我们知道,他的处境不妙,脱离险境生还的机会几乎等于零。没等我和周围的人安慰他,他反倒安慰我们:“叔叔,没事!我没事的,你们不用太着急……我想站起来,哪怕只是一秒钟,我还想看看外面的蓝天……”眼见濒临死亡的人而不能施救,那是一种怎样的心灵煎熬?

这样惨痛的摄影过程和经历使他伤心过度,以致事后数个月不能听别人说“汶川”俩字。而落下的“毛病”就是逢人只说五个字,不是人们总爱重复的什么天空飘来五个字——“啥都不是事”,而是他自己的生命体验:“对生命尊重”。

“中国纪录片《为了生命》在全球脱颖而出”

中国纪录片《为了生命》在全球各国参赛的50多部军事题材影片中脱颖而出,赢得一致赞誉。国际友人称赞“中国军人了不起”、“中国军人伟大”。以色列军事代表团观后意犹未尽,专门找到中方代表团希望我们派摄制组,去帮助他们拍摄一些专题纪录片。更有趣的是,此片曾经在美国白宫放映,前总统老布什和小布什一起观看,看后对中国官方来访者询问,可否找来5张该纪录片光盘,日后也放映给家里的孩子们看,让孩子们更加懂得生命脆弱,并且要尊重生命,珍爱生命。

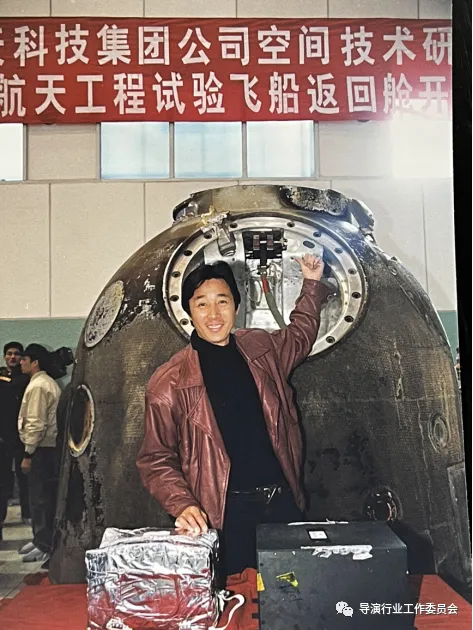

拍摄“神五”归来——最佳机位

“混迹多年沙场的老兵——老摄影,依然兴奋异常,夜不能寐。”

21世纪初,中国第一次载人飞船“神舟五号”载着杨利伟成功归来,这是中国航天历史中有节点意义的重大事件。

任鹏在接到飞船返回着陆现场拍摄任务后,虽是混迹多年沙场的老兵——老摄影,依然兴奋异常,夜不能寐。长期积累的重大活动纪实拍摄经验告诉他,必须提前做好详细周到地案头准备,并完成具有可实施性、可操作性的完备缜密的预案。“没有预见性的摄影师,总是没头苍蝇似地乱闯乱撞,一通忙活后,把自己搞晕……他拿着杆枪不假,但他不会瞄准,不是指哪儿打哪儿,而是打哪儿指哪儿……你说说这事儿成嘛?!”

军人摄影师抗在肩头的枪,就是沉甸甸的摄影机。为了打好“这一仗”,老兵心里有数。任鹏事先自己花钱,跑到商店买了一架梯子,把梯子腿儿锯掉才合乎尺寸,那就锯掉。正是这把看上去不像样的自制梯子,派上了大用场。在现场,以它为主部件搭起一个简陋摄影台,1.5米高,但视野已经足够开阔,正好能将杨利伟走出飞船再运送上汽车的全过程,完完整整地拍摄记录下来。

“人流拥挤,根本容不得你从容选位、站位、对焦、拍摄。”

“那天,我们乘坐直升机抵达飞船着陆点。原本预测着陆范围10平方公里,神了,那天着陆点的误差很小,落地很准。可一到现场,人就傻了,总共三四百人之多,央视摄影记者、新华社摄影记者、航天系统摄影记者……早早把最好的位置占据,且人流拥挤,根本容不得你从容选位、站位、对焦、拍摄。

幸亏,我有自己设置的‘制高点’,不远不近,距离舱门十五米所有,我个子又高,一切尽收眼底……当胡锦涛总书记通过视频和宇航员杨利伟通话之后,我是第一个走上前去采访拍摄的……”

“八一厂”军事片部的一级摄影师,可不是白当的,得出活儿呀。

《胜利大阅兵》——最佳影像

“一位称职的军人摄影师,总感到肩负的机器,不只机器,而是使命。”

当光学与史学产生关系,显然对社会人生影响巨大。19世纪80年代法国人朱尔•让桑所发明的摄影机,既丰富了人们的艺术生活,又强化了人们对生活的憧憬。别小看摄影机的诞生,它标志着人类对自身的认识与观察,又多了一个宽阔的维度和清晰的角度。而电影对于人的内心,对于人的情感与精神世界的冲击力与震撼力之大,恐怕远远超过心理学家、行为学家、社会学家的想象。世界优秀的影视片所传递的国家意识、民族精神与社会理想和人生信念,其价值和作用绝不雅于任何文字版的教科书。

任鹏说:“一位称职的军人摄影师,总感到肩负的机器,不只机器,而是使命。尤其是拍摄、记录重大政治活动,那既是军人的使命,也是历史的使命。”

因此,他只要一扛起摄影机,就会跃跃欲试,有一种上战场的感觉,变得面色庄重而又步履轻盈。正如古人所言,虎贲之师,力能扛鼎,攻城野战,斩将搴旗……为了确保“来之能战,战之能胜”,他还根据自己的“实战”经验,总结发明了一套摄影理论,叫做“球形思维的摄影理论”。这套摄影理论在其关键“战役”中使用,屡试不爽。

“现场纵有千变万化,我自从容万无一失。”

他认为,所谓“球形思维”,就是避免相对简单的点状、线状和网状思维,而是要爆炸性、发散性、立体性乃至全方位、全覆盖、全扫描的思维。具体运用在摄影中,即要求摄影师不光要关注拍摄对象本身,更要了解、掌握整个拍摄现场的大背景、大环境,并以自己为球心(而不是轴心)综合考虑自己上、下、左、右、中的人与物的各种状态、动向,预想可能出现的各种复杂状况、突发情况……事先在脑子里演绎各种应对,做好第一预案,第二预案,第三预案。

而“球形思维”也包括24小时全天候的气温、气象的预知与预判,并做好针对性的光线与焦距的“参数”的细致准备……

他斩钉截铁地强调,一位军人摄影师必须做到:“现场纵有千变万化,我自从容万无一失。”

“我拍《胜利大阅兵》”

当电影纪录片《胜利大阅兵》在电影院线尚未放映,中国第一视觉杂志(简称“视觉志”)网站,就已经率先别出心裁地推出“摇滚版预告片”。

屏幕中,参加盛大阅兵仪式的中国人民解放军——方阵整齐、号令统一的威武之师,在任鹏亲率的军事摄影师团队——“排空驭气奔如电,升天入地求之遍”的无处不在的神奇镜头下,以排山倒海的气魄与伟力奔涌而过,呼啸而来,连绵不断,目不暇给……但见运动摄像的推、拉、摇、移,伴随行进队伍的起、承、转、合,如同在一位天才指挥家挥动的银棒之下,一支训练有素、惊世骇俗的军旅乐队,将一阕大型的壮丽雄浑的交响曲,演奏得激情澎拜而又井然有序……

难怪,观众的好评如潮,一时间,仅仅手机点赞人数就超过10万。留言感人,字字发自肺腑:

“好激动人心啊!爱国热情高涨!”

“有颜值,有身高,有长腿!最重要的是有着傲人的英气!”

“每次看到武装直升机低空飞行在一片油菜花或者麦田上的情景,再配上恢弘的交响,不自觉的热血沸腾起来!”

“祖国万岁!中国人民解放军万岁!”

“将门虎子,虎虎生风!”

前有故事片《地道战》导演任旭东,后有纪录片《胜利大阅兵》导演(兼总摄影师)任鹏,在中国军事题材影片的拍摄领域,将门虎子,虎虎生风,可以想象,做父亲的该是多么高兴呢。

任鹏憨憨地笑着说:“我们家老爷子牛哇!他对我说,儿子,比起我,你还是不行……哈哈哈,哈哈哈……没错呀!没错!还是老爷子牛,我比不过!我比不过!”——这样说老爸的时候,比他说起他自己来更显得意。

纪录片《胜利大阅兵》电影海报 摄影任鹏

文:彭俐

编辑:贾加

图片编辑:陈聪

校稿、发布:陈聪

本文经作者彭俐授权,由导演行业工作委员会发布,转载请注明来源。