论音乐编曲的法律保护

作者简介:张晓筝(1983-),北京字节跳动科技有限公司版权法律顾问。

摘要:编曲是音乐领域专业词汇,但在我国至今找不出一个权威定义,编曲一词未出现在我国的法律规范中,编曲能否获得著作权法保护,存在较大争议。

司法机关认为编曲不受著作权法保护,因为编曲不具有独创性且无法构成独立的表达。学术界认为编曲应当受著作权法保护,但观点各异,分别是将编曲作为演绎作品进行保护,将编曲作为邻接权的对象进行保护,将编曲作为音乐作品进行保护。本文认为,编曲行为分为为原创歌曲编曲和为翻唱歌曲编曲,为原创歌曲编曲是一种从无到有的创作行为,为翻唱歌曲的编曲是在既存歌曲之上的再创作行为,不同的编曲行为产生不同的编曲成果,应当分别进行分析。当原创歌曲的编曲成果非抄袭而来或不满足独创性的要求时,原创歌曲的编曲成果与“作曲”(主旋律)共同构成曲作品。当翻唱歌曲的编曲成果满足演绎作品的构成要件时,翻唱歌曲的编曲成果构成演绎作品,反之,构成新作品或仍为原作品。

关键词:编曲;音乐作品;合作作品;演绎作品

一、问题的提出

(一)实践中因编曲引发的争议

1.因原创歌曲编曲引发的争议

编曲是否能被著作权法保护,编曲人能否获得著作权人地位,是困惑了音乐界多年的问题。有人说“如果我们要列一个最让音乐人困惑的十大问题清单,有一个问题一定会位列其中,那就是:编曲有没有版权”。1

在音乐人的眼里,编曲人的价值不容忽视。在流行音乐行业,人们将创作“DEMO”的过程称为“作曲”, DEMO 即“作曲人”交付的创作成果,通常情况下DEMO只包含主旋律或主旋律加上简单的和声。知名音乐人梁翘柏说:“在音乐的创作过程中,编曲与‘作曲’同等重要,而‘作曲人’往往抢占了绝大部分的荣耀。”2歌手张靓颖说: “对我个人来说,编曲是技术与审美的结合,是一种强技术手段的的创作。”3音乐制作人胡皓告诉作者:“流行音乐是由多个声部构成的,大多数时候‘作曲人’只创作了其中的主旋律声部,其他的声部都是由编曲人完成的。在西方,作曲人被称为Composer,只有完成了全部的作曲工作才能称为Composer,仅创作主旋律的人被称为Songwriter而非Composer。

在现实生活中,编曲人的境遇令人唏嘘。自我国实施《著作权法》以来,近30年的时间里,上述“作曲人”都被默认为《著作权法》中的音乐作品的作者,即音乐作品中曲部分的作者,因此音乐作品中曲部分的著作权全部由“作曲人”享有。而编曲人属于音乐制作团队成员这样的身份,使得编曲人创作的成果被认为是录音制品的组成部分而不被单独评价。在一首歌当中,作词人对其创作的词享有著作权,“作曲人”对其创作的“曲”享有著作权,表演者对其表演享有表演者权,录音制作者对其制作的录音制品享有录音制作者权,而编曲人对其编曲成果不享有著作权,编曲人只能获得一次性的编曲费,除此之外,并不享有任何分配版权收益的权利。乐评人三石一声说“一首歌的编曲费大约在6000元到1.5万元不等,如果是新人可能只有3000元甚至更低。”4《小苹果》的编曲人赵佳霖在接受采访时表示:“从未在这首歌上获得过一分钱的版权收益。”5

在音乐界,编曲人享有至高荣誉。美国最高音乐类奖项“格莱美”设置了 “最佳器乐编排(Best Arrangement, Instrumental Or A Cappella)”和“最佳声乐伴奏者(Best Arrangement, Instruments And Vocals)”两项编曲人奖项;华语乐坛规模最大、最具影响力的音乐奖项“金曲奖”也设有“最佳编曲”奖;香港“CASH金帆音乐奖” 将“最佳编曲”与“最佳旋律”两项奖项并列表彰。就连拥有无与伦比创作才华的周杰伦,我们也总能看到他在演唱会上不断地向大家介绍他的编曲老师,他知道如果没有钟兴民、林迈可、洪敬尧等编曲老师的助攻,仅凭他的一己之力也很难创造那么多奇迹。6有人曾对台湾第18-29届金曲奖最佳国语男女歌手提名人的创作角色进行了分析,结果表明,被提名的67歌手中,作词的占77.61%、“作曲”的占76.12%、制作的占61.19%、编曲的占49.25%。7这恰好也说明了大多数创作型歌手参与的都是创作工作是“作曲”而非作曲。

然而,编曲人的所得与付出完全不对等。对于大多数普通人而言,编曲人就像隐形人,他们究竟做了什么,对音乐的贡献有多大,没有多少人真正了解。值得关注的是,近年来不断有音乐人站出来为编曲人发声,2018年10月11日,歌手张靓颖发布微博称:“从今天开始,我每一次公开演唱,无论曲目多寡,都将按照每场3000元的标准(此标准按音著协演出版税收取最高标准核定),以个人名义向作词、作曲、编曲老师做表演版税支付。”8。此举赢得了音乐界的广泛赞许。

2.因翻唱歌曲编曲引发的争议

近年来,由编曲引发的争议越来越多,其中就包括翻唱歌曲的编曲人是否享有著作权人地位的问题。这种争议主要出现在音乐类综艺节目中,在这类节目中,老歌翻唱占有很大的比例,为了唱出新意,歌手或节目组一般会找编曲人对老歌进行重新编曲,经过编曲人的魔术之手,很多老歌旧貌换新颜,甚至在流行程度上超过了原曲。在获得市场好评后,各类演出活动也纷纷效仿,对老歌进行重新编曲逐渐成为演出市场的常态。另外,随着短视频平台的兴起,更多的老歌被翻唱,其中也不乏对老歌进行重新编曲的情形。应该说在中国流行音乐的历史上从来没有任何一个时期产生过比今天更多的翻唱歌曲。编曲人可以让一首老歌呈现出不同的风格,听翻唱歌曲时,听歌的人之所以会产生一种熟悉又陌生的感觉,就源于编曲人的重新编曲。编曲人对翻唱歌曲的贡献是有目共睹的,然而在现实生活中,无论翻唱歌曲被编的多么精彩,翻唱歌曲的著作权仍归原作的作者享有,翻唱歌曲的编曲人,除了一次性的编曲费,不享有任何分配版权收益的权利,他们不是翻唱歌曲的著作权人。

3.因“抄袭编曲”引发的争议

近年来,抄袭他人编曲的事件频发,也一度引发热议。2015年歌手韩磊在某综艺节目中演唱的“《雁南飞》+《呼伦贝尔大草原》”被指未经许可使用了另外一个音乐节目中某选手创作的编曲;2016年歌手大张伟在某综艺节目中演唱的《爱如潮水》被指未经许可使用了德国音乐人Zedd创作的《Candyman》的部分编曲。当某歌手陷入抄袭争议,他的经纪人这样说:“歌曲的版权在作曲家手里。只有作曲家说你侵权才算数,什么时候听说编曲拥有版权了?编曲说了不算数。”[转引自人民网:《经纪人否认韩磊侵权:只有作曲家说你侵权才算数》,载人民网http://ent.people.com.cn/n/2015/0408/c1012-26814682.html,2019年9月1日访问。]这种观点并非这位经纪人的一己之见,而是代表了相当多一部分人的观点。当今时代,互联网飞速发展,各种音乐软件层出不穷,音乐几乎“唾手可得”,编曲也很容易被分离出来,将他人的编曲融入到自己的歌中成了一件比较容易的事。在这样的背景下,未经许可使用他人编曲的情形层出不穷。

4.争议中的法律问题

社会问题总是形形色色的,对社会问题进行分析不是本文的目的,而从中找出法律问题,对法律问题进行分析,分析解决该法律问题的路径才是本文的目的。

前文中,前两类争议主要探讨的是原创歌曲的编曲人和翻唱歌曲的编曲人法律地位的问题,而著作权法保护的对象是作品,只有编曲成果构成作品,编曲人才能享有著作权人的地位,因此,前两类争议本质上是在探讨编曲的法律性质问题。第三类争议主要探讨的是未经许可使用他人编曲是否侵权的问题,而一旦编曲的法律性质明确了,未经许可使用他人编曲是否构成侵权的问题也自然迎刃而解了。因此,本文将对编曲的法律性质进行分析,在编曲的法律性质明确之后,再对编曲的法律保护路径进行分析。

(二)法律界的观点及分歧

编曲是音乐领域的专业词汇,在我国,对于编曲的具体含义,音乐界并未给出一个明确的定义,编曲一词也没有出现在我国的法律中,在这样的背景下,法律界在对编曲法律性质的认定上也出现了分歧。

1.司法机关的观点

在我国,因编曲引发的争议不少,但真正进入司法领域的案例并不多。《李丽霞诉李刚、陈红、蔡国庆侵犯邻接权、录音制作合同纠纷案》(以下简称“常来常往案”)是第一例对编曲的法律性质进行认定的案例,也是被探讨编曲法律性质的文章引用最多的案例,无形中起到了标杆作用。在该案中,原告李丽霞主张其对诉争歌曲《常来常往》的编曲享有著作权,法院认为编曲不是作品,不应当受著作权法保护。

一审法院认为:“本案所涉的歌曲编曲并无具体的编曲曲谱,它的劳动表现为配置乐器、与伴奏等人员交流、加诸电脑编程等,编曲劳动需借助于演奏、演唱并最终由录音及后期制作固定下来。离开了乐器的演奏(或者电脑编程)及其他因素的配合,编曲的劳动无法独立表达,因此一般并不存在一个独立的编曲权。”9

二审法院认为:“诉争伴奏带的编曲曲谱,只是对原曲进行了乐器配置、声部分工、组合,并没有改变《常来常往》乐曲作品的基本旋律。该编曲过程仅是一种劳务性质的工作,故该编曲曲谱并不具有著作权法意义上的独创性,不能成为受著作权法保护的作品。”10

在常来常往案中,一审法院以编曲不构成独立的表达为由否定了编曲是著作权法上的作品,二审法院以编曲不具有独创性为由否定了编曲是著作权法上的作品,从而得出了编曲不应当受著作权法保护的结论。

2.学术界的观点

近年来,随着编曲引发的争议越来越多,学术界也开始关注到了编曲的法律性质问题。中国政法大学教授、北京市影视娱乐法学会常务副会长刘承韪认为:“过去之所以没在著作权法上赋予编曲相应的权利,一定意义上,是考虑到编曲工作主要围绕词曲和演唱者,进行配乐、配器、电脑后期等工作,编曲有一定的付出性,但主要质疑在于其原创性不足。而在当前,编曲的价值更加凸显,编曲越来越具有创作性,那也应享有相应的权利。”11

在编曲法律性质的认定上,学术界普遍认为编曲应当受著作权法保护,但在如何保护方面,观点不一,主要存在以下几种观点:

第一,将编曲作为演绎作品进行保护。这种观点认为:对于同一首曲调,不同的编曲者按照不同的和声配合、乐器编排和电子音效制作,其效果和艺术感染力是不可能相通的,这种依靠自身知识积淀,在原曲基础上创作出来的编曲符合独创性的构成要素。”12编曲和作曲的关系更像是包装和被包装的关系。不同的编曲,会使同样的旋律具备不同的表达意境和艺术效果,它是以原有音乐作品为基础的再创作。13

第二,将编曲作为邻接权的对象进行保护。这种观点认为:编曲是通过组织乐器和落实各声部实现对同一首音乐作品的不同表演效果,像是对音乐作品的“纸面表演”,表演者对其表演享有表演者权,编曲人对其编曲享有编曲者权也是较为合理的。14

第三,将原创歌曲的编曲作为音乐作品进行保护。这种观点认为:编曲者运用各种音乐元素,按照不同的和声配合、乐器编排和电子音效制作,其过程蕴含了极大的创造性。编曲行为本身并不会改变歌曲的旋律,编曲只是在旋律的基础上,辅之以合适、恰当的器乐、音色和节奏,并非是对旋律的改编,编曲与作曲二者是相对独立的。既然相对简单的旋律创作可以被纳入著作权法的保护范畴,那么创造性更丰富的编曲也理应受到著作权法的保护。15

3.司法机关与学术界的分歧

在常来常往案中,法院认为编曲不应受著作权法保护,而学术界普遍认为编曲应当受著作权法保护,在编曲法律性质的认定上,法律界出现了分歧。而编曲法律性质的认定不仅包含法律适用,还包含对法律事实的认定,本文认为,法律界的分歧主要就出现在对法律事实的认定上,而法律事实来源于客观事实,这里的客观事实便是编曲在音乐界的真实含义。

二、编曲的历史和概念

编曲是音乐领域专业词汇,但音乐界并未对编曲给出权威的定义,为探寻编曲在音乐界的真实含义,本文将“追根溯源”从多个角度对编曲进行分析。

(一)编曲的历史

1.编曲职业的产生

20世纪以前,并不存在编曲这个职业,在音乐的创作中,只有作曲家这一种角色。所谓作曲家是指巴赫、贝多芬、勃拉姆斯这样的音乐大家,他们是为皇家和教会工作的,彼时,音乐就像阳春白雪,普通人很难企及。而所谓作曲是指利用作曲法在纸上完成总谱的创作。作曲法是指一切有关作曲的技术理论,如曲调作法、和声学、对位法、曲式学、管弦乐法,以及声乐曲、器乐曲的编写、创作方法等。16总谱是指以多行谱表完整地显示一首多声部音乐作品的乐谱形式。17这意味着,一首音乐作品的所有声部都是作曲人一个人完成的。

编曲职业的产生与作曲方式的改变紧密相关,而作曲方式的改变又与下述技术密不可分。1946年,世界第一台电子计算机埃尼亚克(ENIAVC)诞生。20世纪50年代,世界上第一台电子合成器诞生。1983年,MIDI(Musical Instrument Digital Interface)技术在北美音乐制品展览会上被首次展示。MIDI即一种使相关设备间相互兼容并实现信息交流的技术标准技术。18随着时间的推移,更多优质声音和更多功能的新乐器进入市场,一些软件音源、采样器、效果器与编曲软件也逐渐现身。19在上述技术和软硬件的支持下,作曲可以在电脑上完成。

编曲职业的产生还与下列因素相关。2020世纪,五大唱片公司(时代华纳、百代、环球、索尼、RCA胜利唱片公司)先后成立。唱片历经粗纹唱片、密纹唱片、立体声唱片、四声道立体声唱片等形态的演变,成为继乐谱之后新的音乐记录手段。21 “唱片成为了20世纪以来音乐家们唱奏表演活动最重要的延伸手段,而唱片工业成了利润可观的产业被人们注目。”唱片工业化时代,音乐创作的分工越来越细化。托赫在《旋律学》一书中指出,旋律是学不会的,而是灵感的问题。22理论上,一个不懂作曲理论也不会使用编曲软件的普通人,只要其拥有良好的乐感,也可以创作出一段好听的旋律。而编曲人则不然,编曲人不仅需要掌握大量的作曲理论,还需要熟练使用编曲软件以及电脑等软硬件,编曲是艺术与技术的结合,编曲工作必须依赖上述软硬件。逐渐地,“作曲人”只专注于主旋律声部的创作,编曲人更专注于主旋律声部以外其他声部的创作,作曲这一项工作被拆成了“作曲”和编曲两项工作。

2.编曲职业在中国的传入

西方音乐在历经了单声音乐、复调音乐时期后,约从17世纪开始,逐步进入主调音乐时期,18世纪中叶以后,主调音乐成为西洋音乐的主流。23复调音乐与主调音乐都属于多声部音乐织体。而20世纪以前,我国遵循的是传统的五音八声体系,音乐的织体结构几乎是单声部的,表现出的是横向性的织体思维。即使多声部类型的音乐,主旋律之外的声部大多是主旋律声部的加花伴奏,这种所谓的多声部其实只有一个乐思,即主旋律的乐思,24这与西方的多声部音乐织体完全不同。

20世纪初,受西学东渐的影响,我国引入了西方作曲理论,对于主调音乐的写作,和声是最重要的作曲技术之一。1928年,赵元任发表了《“中国派”和声的几个小试验》一文,这是我国最早探讨无声调式旋律的和声方法的文章。25此后,人们开始尝试采用欧洲大小调的和声方法创作音乐,1927年黎锦晖创作出了中国第一首流行歌曲《毛毛雨》,1930-40年代,上海产生了一种叫做“时代曲(Shidaiqu)”的老上海流行歌,1951年,老上海的一首《玫瑰玫瑰我爱你》更是被美国歌星弗兰基.莱恩翻唱,登上了全美音乐流行排行榜的榜首。至此,根据西方作曲理论创作的流行音乐已经在中国生根发芽,而上海也成为了华语流行音乐的中心。

音乐界流传着这样的说法:“自上世纪开始,日本就一直在亚洲乐坛中处于领导地位,而其在引进西方的音乐体系时,为了更好地区分音乐制作中的各个流程以便分工,便把音乐的制作流程中的作曲环节分出了‘作曲’和‘編曲’这两个步骤,分别表示前期的demo制作甚至只是旋律写作,和后期结合音乐制作的编配。这里所谓的‘作曲’和‘編曲’的两项工作,本来在实质上都是作曲家一个人的工作,只是被音乐产业的商业化运作强行拆开了而已。”26

20世纪80、90年代,台湾文化解禁,大量日语歌曲传入我国台湾地区,外来文化必然携带外来语言因素,“編曲”一词也由此传入。台湾地区翻译发行的日本《新编.音乐辞典.乐语》一书对编曲(“Arrangement”)的一词的解释是:(1)指将某一乐曲改编成适合其他形态演奏而言,此时尽可能不损及原曲的本质。(2)通俗音乐即爵士音乐中,指旋律与和声的特定解释。若属于合奏,亦包含管弦乐法在内。这种情形,作曲家通常只负责写旋律,并配上一些简单的伴奏和声,其余的演奏形态与管弦乐法完全交由编曲者自由裁量,包括细部的节奏与和声等。27而台湾本土出版发行的《台湾音乐大辞典》对编曲(“Arrangement”)的释义与日本《新编 音乐辞典 乐语》一书完全相同,这也上述的台湾地区的“编曲”一词来源于日本这个观点形成了印证。

1949年以后华语流行音乐的中心从上海转至港台地区。20世90年代前后,港台流行音乐传入中国大陆,港台流行音乐成了中国大陆年轻一代最喜欢的音乐类型,随之引入的也包括港台音乐的先进的制作模式。彼时,中国作曲家群中的一个热门话题是“换笔”— 以计算机与文字处理软件来代替传统的书写笔来进行写作。28由此,编曲这个职业在中国逐渐产生了。

值得注意的是,在我国流行音乐领域,“作曲人”仅创作主旋律或包含简单的编曲仍为主流。而在影视音乐领域,尤其是为影视剧创作配乐时,全部的配乐工作都是一个人或一个团队完成的,不存在一个专门进行主旋律创作的人和一个专门进行编曲创作的人。因此,本文分析的对象是流行音乐的编曲。

(二)编曲的概念

1.编曲的定义

流行音乐编曲是20世纪以来在欧美音乐研究中从作曲理论中逐渐分离出来的一门交缘性新学科。29然而我国继往的研究很少。《辞海》、《大百科全书》等百科词典未收录编曲一词,《音乐辞典》、《音乐百科全书》等音乐专业词典中也查询不到编曲一词。

在可查的文献中,对于编曲的定义,大约有这么几种表述。1.“多声部的创作与编写叫作编曲。”302.“编曲,其结构框架是以旋律层为基础,在创作过程中将单声部的旋律进行补充和深化,所形成的较为复杂的多声部主调音乐作品。”313、“在已有音乐素材(曲调和文字)的基础上进行编配与伴奏音乐创作的过程(随着现代科技的发展,编曲的概念中也囊括了 MIDI 制作技术)。”32

上述对编曲的定义,虽然在表述略有不同,却基本上都包含了以下几个关键词:1.声部;2.旋律;3.主调音乐。

什么是声部?声部这个词语来自西方音乐体系,多声部音乐在乐谱上首先反映在乐谱的行数上。声部这个概念有时被用在说明乐器数目上面,比如说“钢琴声部”、“吉他声部”等。

什么是旋律?旋律是建立在一定的调式和节拍的基础上,按一定的音高、时值和音量构成的、具有逻辑因素的单声部进行。它可以是单声部音乐的整体,也可以是多声部音乐的主要声部。33

什么是主调音乐?多声部音乐的一种,其特点是以数个声部为伴奏形式,加强、陪衬主旋律。34主调音乐的特点是:明显地分为主旋律与伴奏两个部分。35而大部分的流行音乐都是主调音乐,因此大部分的流行音乐(曲的部分)也自然分为主旋律和伴奏两个部分。更进一步地,主旋律和伴奏在音乐中的体现究竟是什么呢?我们将通过一段乐谱(见图1)来进行说明。

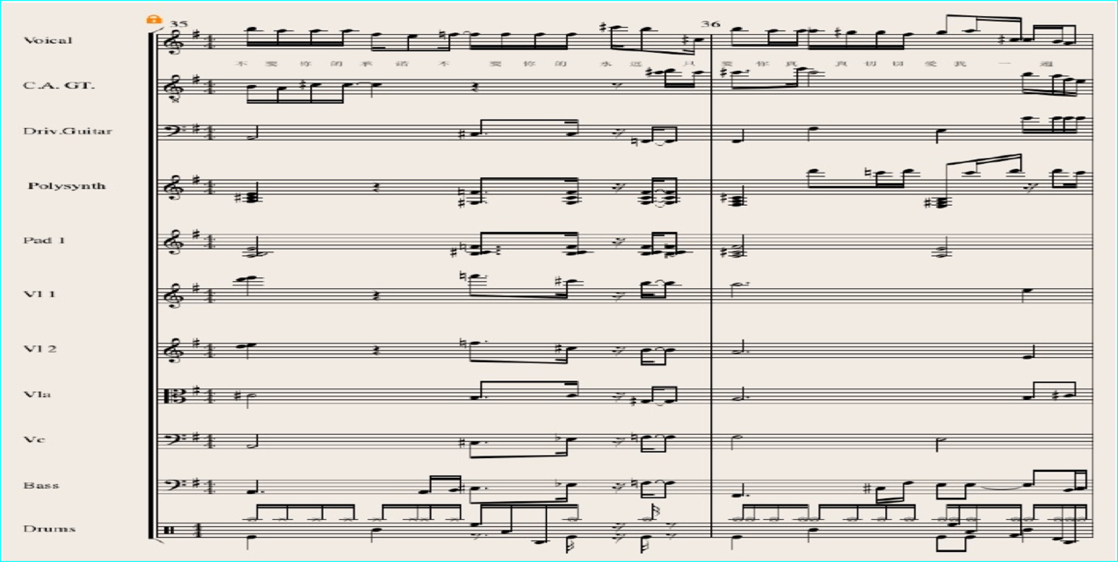

图1: 孙燕姿《原来你什么都不想要》B2与间奏段的乐谱

在上面这段乐谱中,主旋律体现为第一声部,即Vocal(人声)声部,通常情况下,这个声部是由“作曲人”创作的。伴奏体现为主旋律声部以外的其他部分(图1中红框标注的部分),这些声部是由编曲人创作的,因此,伴奏通常也被称为编曲。由此可见,一首歌完整的曲由主旋律和编曲两部分组成。

2.编曲的构成要素

编曲的定义在我国尚不明确,所谓编曲的构成要素这样的提法也很少,根据前文的分析,编曲是作曲中除去主旋律的部分,而作曲相关理论已存在数百年,我们完全可以通过对作曲构成要素的分析找出编曲的构成要素。

《新格罗夫音乐与音乐家词典》对作曲(Composition)的释义是:“The activity or process of Creating music, and the product of such activity.”通过该释义可以看出作曲既有作曲行为之义又有作曲成果之义,这与实践中作曲的含义是吻合的,以下我们将对作曲成果的构成要素进行分析。

所谓作曲成果的构成要素,音乐形式主义美学的代表人物汉斯立克也指出:作曲家用来创作的原料是丰富的无法想象的,占主要地位的是没有枯竭、也永远不会枯竭的旋律,和声带来了万姿千态的变化、转位、增强,而多样化的音色添上了色彩的魅力。36而和声、复调(对位)、曲式与管弦乐法,俗称为作曲“四大件”。37由此可以推出,作曲成果的构成要素包括主旋律(曲调)、和声和配器等。

与作曲类似,编曲也有编曲行为和编曲成果两种含义,以下我们将对编曲成果的构成要素进行分析。编曲既需要作曲法中的和声学、对位法、曲式学、配器法,同时还兼之对作品宏观上的把握。38因此,编曲成果包含了除主旋律要素以外所有的作曲要素。本文认为,在编曲成果的构成要素中,和声和配器是对编曲法律性质认定影响最大的两个要素,本文将重点从这两个要素展开分析。

第一, 和声。

和声学是作曲理论学科之一,指研究和弦的结构、和弦与和弦之间的相互关系以及和弦连续进行的学问。39

和弦是构成和声的材料。和弦(chord):同时或先后发响的三个、四个或五个不同的音,它们能按照一定的音程关系叠置起来,叫做“和弦”。40

常用的和弦有三和弦、七和弦和九和弦。三和弦(Triad),由三个根据三度音程叠置起来的音组成。三和弦又分为性质不同的四种和弦形式:大三和弦、小三和弦、增三和弦、减三和弦。七和弦(Seventh Chord),由四个根据三度音程叠置起来的音组成。常用的有:大七和弦、小七和弦、属七和弦等。九和弦(Ninth Chord),由五个根据三度音程叠置起来的音组成。常用的九和弦有属九和弦。三和弦、七和弦、九和弦都是和声的基本材料。

第二,配器。

传统配器法也称管弦乐法,是作曲理论学科之一。管弦乐法可分为两大部分,即乐器法和配器法。前者主要研究各种乐器的性能,后者主要研究各种乐器的组合方式及其应用。41

乐器法,按乐器的分类,即弦乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器、色彩乐器等。42

配器法,研究各种乐器的不同组合是配器法的主要课题。良好的配器通过乐器的适当组合,使音乐形象鲜明,并在音色、音量、力度、织体等方面取得平衡与对比。43

流行音乐的配器,可供选择的音色更为多样,除了传统乐器音色还包括MIDI乐器音色,MIDI乐器的音色是可以调节的,对于某一个MIDI乐器音色,使用者还可以通过改变参数从而达到调整音色的目的,因此,如果说传统乐器的音色是有限的,MIDI乐器音色则是无穷的。

3.编曲行为分析

原创歌曲的编曲行为与翻唱歌曲的编曲行为既有相同之处,又有所不同。

原创歌曲不是法律术语,是音乐行业的常用语。原创歌曲是指作者自己创作的、非抄袭模仿的,词、曲都是首次发表的歌曲,最常见的是歌手及独立音乐人发行的新专辑、新单曲。

一首原创歌曲在被公开发行之前,一般都要经过音乐创作和音乐制作这两个流程,其中音乐创作包含作词和“作曲”(大多数时候仅为主旋律创作或主旋律附带简单和声的创作)两个环节。音乐制作包含编曲、录音、混音、母带制作四个环节。表面看,编曲确实是音乐制作流程中的一个环节。

原创歌曲的编曲行为并非一个行为,包括听DEMO(大多数时候只含主旋律)、分析歌词、构思编曲方案,确定编曲方案(与制作人反复沟通)、实现编曲方案(使用编曲软件)、导出编曲成果、交付编曲成果多个行为。其中,构思编曲方案时需要根据作曲理论将歌曲的和声、配器等编曲要素设计出来。在实现编曲方案阶段,编曲人要将编曲方案在编曲软件中通过音轨呈现出来,需要特别指出的是,编曲人在这个过程中会为所有音轨都配上MIDI乐器音色,对于编曲方案中计划使用真实乐器的音轨,将在完成真实乐器的录音后,在混音环节再将原来的MIDI乐器音色替换成真实乐器音色。当今时代,人们更多使用MIDI乐器音色,在某些风格的歌曲中,甚至会全部使用MIDI乐器音色,在这种情况下,根本不需要再邀请乐手对乐器进行演奏,也不需要录音师再进行乐器的实录,所以从这角度上讲,编曲人做了一部分录音师的工作。

翻唱歌曲,音乐术语,指原唱版本之外的歌曲版本,大多针对流行度较高的歌曲44。从前,翻唱歌曲散见在歌手的新专辑中,近年来翻唱歌曲更多的出现在音乐类综艺节目和短视频平台中。

翻唱歌曲的编曲行为包括:听原作,构思编曲方案,确定编曲方案(与制作人沟通)、实现编曲方案(使用编曲软件)、导出编曲成果、交付编曲成果。我们可以看到,为原创歌曲编曲,编曲人收到材料是“作曲人”的创作的主旋律,而为翻唱歌曲编曲,编曲人收到的材料是一首完整的歌曲(原作),原作中既包含了主旋律又包含了编曲。而为原创歌曲编曲,编曲人一般不会对“作曲人”创作的主旋律进行改动,原创歌曲的编曲行为完全是一种从无到有的创作行为。而为翻唱歌曲编曲,理论上,既可能对原作的主旋律进行改写,也可能对原作的编曲进行改写,还可能对二者都进行改写,翻唱歌曲的编曲行为则是在原作之上的一种再创作行为。

4.编曲成果分析

与编曲行为相似,原创歌曲的编曲成果与翻唱歌曲的编曲成果同样有相同之处,也有所不同。

在原创歌曲中,“作曲人”创作的成果体现为主旋律声部,编曲人创作的成果体现为主旋律声部以外的其他声部,即伴奏。伴奏又包括歌曲的前奏、间奏、尾奏和主旋律的伴奏。前奏是主歌开始前的部分,前奏目的在于告知一首歌的开始与信号,以及给听者在情绪上的引导与准备。间奏的发生点则是在曲式之间的音乐段落连接。尾奏的搭配,不仅使歌曲有收尾的动作,亦使歌曲有前后的呼应和对比,以及让歌曲有更完美充实的意境与情感。45

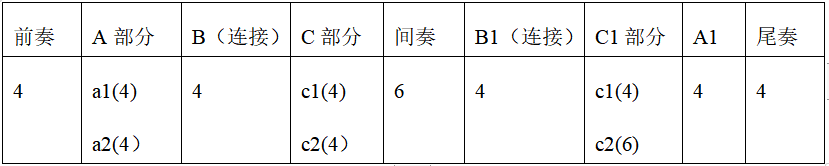

歌曲的前奏、间奏、尾奏和主旋律的伴奏在歌曲中的体现是怎样的呢?以《十年》这首歌为例(见表1),我们可以很直观的看出它们所处的具体位置。

表146:歌曲《十年》的编曲结构(单位:小节)

在这首歌中,最开始的部分是前奏,紧接着为主旋律的伴奏(A、B、C),接着是间奏,接下来还是主旋律的伴奏(B1、C1和A1),最后进入尾奏。因此,“编曲者的编曲工作,是从原始素材出发,到编曲成品的完成,于其中会有一些创意的发挥,具体来说,编曲者发挥的地方,可以分为:旋律的伴奏,前奏、间奏与尾奏等。”47原创歌曲的编曲成果是从无到有的创作成果,当然这种从无到有的创作是否达到了《著作权法》中对独创性的要求,还要进行进一步的分析。

在翻唱歌曲中,不再区分主旋律的创作和编曲的创作,翻唱歌曲编曲人交付的成果既包含主旋律也包含编曲,当然翻唱歌曲编曲人交付的成果不是从无到有创作完成的,而是在原曲基础上进行的。如果将原作的主旋律称为A,编曲称为B,编曲人进行的再创作理论上包含以下几种情形:1.完整保留原作的主旋律A,重新创作编曲C,在这种情形下,编曲人交付的成果为A+C;2.保留原作的主旋律A,对原作的编曲B进行改写,在这种情形下,编曲人交付的成果为A+B’;3.对原作的主旋律A和编曲B均进行改写,在这种情形下,编曲人交付的成果为A’+B’。因此,翻唱歌曲的编曲成果是在原作基础上进行再创作的成果,当然这种这种再创作是否达到了《著作权法》中对演绎作品独创性的要求,也需要进行进一步的分析。

三、编曲的法律性质

(一)原创歌曲的编曲成果是否符合“作品三要素”的要求

1.作品三要素的含义

从学理上讲,包括从各国法律和国际条约上,达成共识的作品三个要素:一是文学、艺术、科学领域内,二是作品应该是表达,三是具有独创性。48编曲成果是否构成作品,同样应从这三个方面进行判断。

第一,“文学、艺术、科学领域内”属于领域限定,领域限定的法律意义主要在于把“文学艺术科学领域外的表达或智力产物”排除著作权的领域。49编曲成果属于音乐领域,自然是满足这个条件的。

第二,“独创性”。独创性是作品的法定要件之一,著作权法意义上的独创性,是指作品系作者独立完成并能体现作者特有的选择和安排。50根据《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条51和《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》第2.2条52的规定,可以推出独创性包含独立完成和创作性这两个方面。

何为独立完成?作品系作者独立完成,该作品并非抄袭而来。与此相关的一个原理是“允许偶合”,如果两部作品的雷同系出于巧合,则两部作品平等地受到著作权法的保护。53当然某个作品是作者独立完成的还是由抄袭而来的,还要结合个案进行判断。

何为创造性?著作权法意义上的创造性,是指当表达形成的过程有取舍、选择、安排、设计的余地时,该表达才具有创造性。如果表达是程式性的或是无可选择的,则不具有创造性。54

创造性概念是一种观念构建,在不同法域存在差异。德国理论认为作品须为“个人性的智力创造(personal intellectual creation)”,法国理论表述为“个人印记(personal imprint)”。英国法则认为劳动(labor)、技巧(skill)、判断(judgment)都可以是独创性的基础。美国法早期采取“额头出汗(sweat of brow)”理论, 1991年美国最高法院在Feist案中确定了最低限度的创造性的标准,认为创造性的要求是极端低的,即使是一点点也足够了。”55

我国著作权法继受了大陆法系的传统,又借鉴了英美法系的经验,同时又提现了本国的一定特色。56在我国的司法实践中,法院并没有给出判断独创性高低的统一指引,而是根据不同的案情发展出了不同的规则。在“快手公司诉华多公司”一案中,法院认为:“只要作品系独立完成,并体现出了某种程度的取舍、选择、安排、设计等个性,即应认为具有独创性,此种独创性是最低限度的创造性。57”在“微播视界诉百度在线”一案中,法院认为:“对于短视频是否符合创作性要求进行判断之时,对于创作高度不宜苛求,只要能体现出制作者的个性化表达,即可认定其有创作性。58

第三,“应该是表达”。著作权法上的作品应该是表达,这里隐含了一个思想表达二分法。59思想表达二分法,其意义在于创作的结果必须以客观化之表达形诸于外,而为人类感官所能感知其内容者,才给予保护,若停留在抽象概念阶段的内容大纲、架构安排等,则是不受保护的。60

2.编曲成果的独创性分析

和声和配器是编曲的核心构成要素,本文认为这两个要素是对编曲成果独创性判断影响最大的两个要素,因此重点对这两个要素的独创性进行分析。

第一,和声。编曲必须要有总的方针与规划、布局,其中最重要的布局就是和声。61如果把歌曲比作一幅画,配和声的过程就好比是用铅笔勾勒出的画中事物的轮廓。

和弦是和声的材料,和声是由和弦组成的。流行音乐的编曲以三和弦和七和弦为主。三和弦分为:大三和弦、小三和弦、增三和弦以及减三和弦的原位和弦、六和弦与四六和弦;七和弦又分为:大三小七和弦、大三大七和弦、小七和弦、小三大七和弦、半减七和弦、减七和弦、大三小七和弦升高五音以及大三大七和弦升高五音的原位、五六和弦、三四和弦以及二和弦。62三和弦和七和弦是流行音乐最为常用的和弦,但并不是唯一的,有些歌曲中还会加入更高叠的和弦,比如周杰伦在中后期的歌曲就开始大量运用七九和弦。63不同的和弦,会呈现出不同的色彩与效果(见表2),从而表达不同的情感。

|

和弦类别 |

色彩与效果 |

|

大三和弦 |

明亮、开朗的。 |

|

小三和弦 |

暗淡、压抑的。 |

|

大小七和弦 |

虽不协和,但音响效果却柔和。 |

|

大大七和弦 |

朦胧、不协和。 |

|

减小七和弦 |

不协和、难以捉摸、神秘。 |

表2:和弦的色彩与效果64

配和声的过程就是从诸多的和弦中选出意图使用的和弦,然后进行组合和连接。一般而言,这个过程不是盲目的和机械的,编曲人要考虑此和弦与旋律当下的契合度(正确性),此和弦是否符合编曲者对美的定义,此和弦是否与编曲者脑中预设的音乐情境有一致的感受,此和弦是否能引导大多数观众进入编曲者预设的音乐情境并产生感动,65为了增强音乐的流动性和丰富和弦的色彩,在和弦与和弦之间,还会加入经过和弦(Passing Chord)。

那么,是否任意一首歌的和声都具有独创性的呢?本文认为,和声是否具有独创性,仍要从是否为“独立完成”和是否具有“创造性”这两个方面来判断。

是否为“独立完成”,要结合个案进行判断。值得注意的是很多创作者都会将其他歌曲的和声融入到自己的歌曲里,比如著名法国作曲家古诺就是以巴赫的《平均律钢琴曲集》的第一首(C大调)前奏曲为和声,在该和声上方谱写了一条主旋律,从而创作出《圣母颂》。66很多爵士音乐家也喜欢借用其他歌曲的和声进行创作,比如艾灵顿公爵的《Cottontail》、莱斯特.杨的《Lester leaps in》、塞隆尼斯.蒙克的《 Rhythm-A-Ning》、索尼.罗林斯的《Oleo》就是以歌曲《Rhythm Changes》为和声创作完成。67前文中提到的韩磊演唱的《雁南飞》+《呼伦贝尔大草原》是便是使用了他人歌曲的和声。在上述情况下,和声便是由抄袭而来而非独立完成。

是否具有“创造性”,要看配和声的过程是否包含取舍、选择、安排和设计。根据上文的分析,在配和声的过程中,编曲人需要将意图使用和弦从大量的和弦中挑选出来并进行组合和连接,一般体现了编曲人的取舍、选择、安排和设计,和声是具有创造性的。在美国的司法实践中,有判例对和声的创造性给予了肯定,法官在“Tempo Music, Inc.v.Famous Music Corporation v.Gregory A.Mor-ris.838F.Supp.162(1993)”案中指出:“尽管旋律通常隐含着一个有限的和弦排列,但作曲家在创作歌曲的时候可以通过选择不同的和弦来表达自身的情绪、感受,而这种选择本身就具有创造性,因此法院最终裁决和声也有可能成为版权保护的客体。”68

但也存在例外情形,如果和声设计过于简单,比如只使用了少量的基础和弦,只有较少组合和较少衔接,整个过程不能体现太多的取舍、选择、安排和设计,则不满足创造性的要求。有台湾地区专家也提出了类似的观点:“音乐创作的基本素材包括音阶、琶音、装饰音、分解和弦、基础和声进行、曲式等,因是约定俗成的音乐素材,不具有原创性,不受著作权法保护。例如,三和弦是音乐基础思想之一,将三和弦的根音、三音与五音分解而进行音乐创作,因为欠缺原创性而不受著作权法保护。”69

和声是为歌曲服务的,使用什么样的和弦材料,使用和弦材料的多寡,是否使高叠和弦和声,要看其与歌曲的风格和所要表达的情感是否和谐统一。值得关注的是,在实践中,那些技艺高超的编曲人,根本不迷恋复杂的和声设计,即使和声设置很简单,编出来的歌曲也一样好听。在和声比较简单的情形下,为了让歌曲听起来不那么单薄,编曲人往往会在在配器上多下功夫。因此,即使出现和声设置过于简单的情形,也不能断然否定编曲成果不具有创造性,还要结合配器来进行判断。

第二,配器。配器也是编曲的重要构成要素。如果把乐曲比作一副画,在和声勾勒出的画中事物的轮廓之后,配器就是为这些事物涂上各种色彩。

按照乐器的发声原理,乐器可以分为以下几种:键盘乐器组、拉弦乐器组、吹管乐器组、拨弦乐器组、打击乐器组。70每个乐器组下还包含很多乐器,在音乐制作中这些乐器被称为“真实乐器”(见表3)。

|

乐器组名称 |

乐器名称 |

|

|

键盘乐器组 |

原声钢琴、电钢琴、酒吧钢琴、击弦古钢琴等。 |

|

|

拉弦乐器组 |

小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、二胡等。 |

|

|

吹管乐器组 |

木管组 |

长笛、双簧管、单簧管、英国管、大管等。 |

|

铜管组 |

圆号、小号、大号、萨克斯等 |

|

|

民族吹管乐器 |

箫、笛子、笙、八尺等 |

|

|

拨弦乐器组 |

原声贝斯、电贝司、吉他、竖琴、古筝、琵琶、扬琴、KOTO、三味弦等。 |

|

|

打击乐器 |

定音鼓、钟琴、木琴、钢片琴、镲、锣、架子鼓等。 |

|

表3:“真实乐器”的种类71

除了“真实乐器”,还有 MIDI乐器,在音乐制作中又被称为 “假乐器”。制作流行音乐的过程中,使用“假乐器”的比例会大大高出使用“真实乐器”。早期MIDI可以模拟128种音色(见表4)。MIDI乐器音色参数是可以调制的,它让我们可以细微且完全地控制各种乐器的所有声音特质(音高、音长、音量和音色)以及其他演奏的控制参数。72 现在,MIDI乐器音色已远远超出了128种。

|

钢琴 |

001 Acoustic Grand Piano 002 Bright Acoustic Piano 003 Electric Grand Piano |

半音阶打击乐器 |

009 Celesta 010 Glockenspiel 011 Music box |

|

004 Honky-tonk Piano 005 Rhodes Piano 006 Chorused Piano 007 Harpsichord 008 Clavinet |

012 Vibraphone 013 Marimba 014 Xylophone 015 Tubular Bells 016 Dulcimer |

||

|

风琴 |

017 Hammond Organ 018 Percussive Organ 019 Rock Organ 020 Church Organ 021 Reed Organ 022 Accordion 023 Harmonica 024 Tango Accordion |

吉他 |

025 Acoustic Guitar(nylon) 026 Acoustic Guitar(steel) 027 Electric Guitar(jazz) 028 Electric Guitar(clean) 029 Electric Guitar(muted) 030 Overdriven Guitar 031 Distortion Guitar 032 Guitar Harmonics |

|

贝斯 |

033 Acoustic Bass 034 Electric Bass(finger) 035 Electric Bass(pick) 036 Fretless Bass 037 Slap Bass1 038 Slap Bass2 039 Synth Bass1 040 Synth Bass2 |

弦乐器 |

041 Violin 042 Viola 043 Cello 044 Contrabass 045 Tremelo Strings 046 Pizzicato Strings 047 Orchestral Harp 048 Timpani |

|

合奏 |

049 String Ensemble1 050 String Ensemble2 051 Synth Strings1 052 Synth Strings2 053 Choir Aahs 054 Voice Oohs 055 Synth Voice 056 Orchestra Hit |

铜管乐器 |

057 Trumpet 058 Trombone 059 Tuba 060 Muted Trumpet 061 French Horn 062 Brass Section 063 Synth Brass1 064 Synth Brass2 |

|

簧乐器 |

065 Soprano Sax 066 Alto Sax 067 Tenor Sax 068 Baritone Sax 069 Oboe 070 English Horn 071 Bassoon 072 Clarinet |

吹管乐器 |

073 Piccolo 074 Flute 075 Recorder 076 Pan Flute 077 Bottle Blow 078 Shakuhachi 079 Whistle 080 Ocarina |

|

合成器(一) |

081 Lead 1(square) 082 Lead 2(sawtooth) 083 Lead 3(calliope lead) 084 Lead 4(chiff lead) 085 Lead 5(charang) 086 Lead 6(voice) 087 Lead 7(fifths) 088 Lead 8(bass+lead) |

合成器(二) |

089 Pad 1(new age) 090 Pad 2(warm) 091 Pad 3(polysynth) 092 Pad 4(choir) 093 Pad 5(bowed) 094 Pad 6(metallic) 095 Pad 7(halo) 096 Pad 8(sweep) |

|

合成器(三) |

097 FX 1(rain) 098 FX 2(soundtrack) 099 FX 3(crystal) 100 FX 4(atmosphere) 101 FX 5(brightness) 102 FX 6(goblins) 103 FX 7(echoes) 104 FX 8(sci-fi) |

民族乐器 |

105 Sitar 106 Banjo 107 Shamisen 108 Koto 109 Kalimba 110 Bagpipe 112 Fiddle 113 Shanai |

|

敲击乐器 |

113 Tinkle Bell 114 Agogo 115 Stell Drums 116 Woodblock 117 Taiko Drums 118 Melodic Tom 119 Synth Drum 120 Reverse Cymbal |

特殊音效 |

121 Guitar Fret Noise 122 Breath Nosie 123 Seashore 124 Brid Tweet 125 Telephone Ring 126 Helicopter 127 Applause 128 Gunshot |

表4 :MIDI乐器音色表73

那么是否所有歌曲的配器都是具有独创性的呢?本文认为,配器是否具有独创性,同样要根据是否为独立完成和具有创造性两个角度进行分析。

对于是否为“独立完成”,同样要结合个案进行分析,此处不再赘述。

对于是否具有“创造性”,要看配器的过程是否包含取舍、选择、安排和设计。如前文所述,真实乐器和MIDI乐器组成了数量庞大的“音色库”,每个乐器都有其不同的音色、常用手法与适用曲风,比如:双簧管可以使人联想到田园景色,小号可以使人联想到凯旋的队列进行等等。74编曲者会依其对不同乐器的理解以及每首歌希望完成的编曲画面来设计配器(安排多种相互配合的乐器演奏),也会在一首歌里的不同段落交错使用已选择的配器,来形塑一首歌当中应有的起承转合。75在这个过程中,编曲人要考量乐器声部配合是否合理,是否有相互打架的现象,是否有喧宾夺主的嫌疑等,乐器的音域是否正确、演奏法是否恰当,音符力度是否合理,表情曲线是否恰当。

另外,在乐器的选择上,每个编曲人又有自己的偏好。有人钟情于使用“真实乐器”,台湾地区金曲奖“最佳编曲人”钟兴民说:“我们不会把配器弄的很复杂,当我过成wave的时候,它其实就是鼓、贝斯、钢琴、吉他、小提琴一二、中提、大提、double bass、法国号、flute,就是这些配器,这已经几百年了,已经够我用的。”76有人在音色的选择上有比较大的弹性,台湾地区金曲奖“最佳编曲人”陈建骐说:“我会先找我觉得适合它的音色,是否从古典的我们熟悉的现实乐器开始,我没有很在意这件事,现在的电脑我买的音源里面就算钢琴也有几百种钢琴,我现在用的就是电子乐器,我觉得对我来讲,是我需要那个声响而已。”77有人不会使用太多的音色,国内知名编曲人胡皓说:“在配器时,不是乐器使用的越多越好,音色与音色之间的叠加会产生特殊的效果,单纯地将音色叠加,共振的拍音会消掉好听的频率。做音乐就如同做菜,最好的食材,往往只需要最简单烹饪,因此,让每个乐器发挥它的功用就够了。”78

综上,本文认为,在配器时,编曲人需要将意图使用的乐器从大量的乐器中挑选出来,需要进行音色的叠加,需要考量音色叠加后整体的协和性,这个过程一般体现了编曲人的取舍、选择、安排和设计。

但也有例外情形,比如配器设计过于简单,在乐器选择时只选择了个别乐器,只有较少音色叠加,整个过程不能体现出太多的取舍、选择、安排和设计,这种情形则可能不满足创造性的要求。

柏拉图说:“音乐既是数的艺术,也是情感的艺术。”如果说和声、配器这元素尚是可以量化的,编曲人的灵感和构思更多的时候是感性的,正是这些感性的部分定义了一首歌的画面和意境,而编曲人将这些灵感和构思付诸实现的过程,一般体现了编曲人的取舍、选择、安排和设计。

胡皓,曾为蔡健雅、汪苏泷、牛奶咖啡等多位知名歌手编曲,他讲述了《银河》这首歌的编曲过程:“我会先听这首歌的DEMO,找出主旋律的情绪,对这首歌要表达的情感有个初步的印象,再分析歌词,从歌词的字里行间里提炼出关键词,捕捉更多的灵感。在我看到这段歌词的时候‘我和你都在同样一个大大银河,我却发现你存在的那个角落,你永远不能发现我,我也不散发光和热,会炙热会冷漠不独特,一个我。’我脑海里突然想到了《亚当》这部电影,亚当是这部电影的主人公,他有社交恐惧症,在外人看来他自我封闭,行为古怪,但理解他的人知道他有着超出凡人的纯洁的灵魂和丰富的内心世界。于是我脑海里就闪现出了这样的画面:一个人孤独的身影蜷缩在小小角落里,不停地向太空发送着莫斯码:‘I am in the galaxy ,where are you?’他相信宇宙中一定存在一个平行世界,那里一定有另一个自己。这时前奏基本就出来了,我想到了用步话机的声音来模拟摩斯码,步话机的声音是Lo-fi的,不断发出的‘滴滴、滴滴、滴滴’的声音,有一种信号不稳定的感觉。我用玩具钢琴演奏前奏,玩具钢琴的音是不准的,两种声音结合在一起产生了一种奇妙的画面感,就像声音是从很遥远的地方传来的一样。歌曲的间奏,我想要营造一种宇宙大爆炸的感觉,不过这个爆炸不是真实发生的,而是发生在主人公内心的小小世界里的,这时候我让鼓进来,用它营造出这种爆破感。歌曲的尾奏,‘滴滴、滴滴、滴滴’的莫斯码声再次响起,像是从遥远的外太空中传回来的一样。终于,在浩瀚的宇宙中,他找到了另一个自己。”

综上,编曲成果是否具有创造性,要从是否为独立完成和是否具有创造性两个方面进行分析。通常情况下,配和声和配器的过程都体现了编曲人的取舍、选择、安排和设计,我国司法实践中提出了“最低限度的创造性”和“对于创作高度不宜苛求”的观点,一般而言,除非和声和配器均均不满足这个最低限度创造性的要求,编曲成果都是具有创造性的。因此,除非编曲成果由抄袭而来或过于简单而不满足创造性的要求,否则都是具有独创性的。

在常来常往案中,二审法院认为编曲仅是一种劳务性质的工作,编曲成果不具有独创性。79编曲成果是否具有独创性,应当从是否为独立完成和是否具有创造性这两个方面进行判断,在常来常往案件中,二审法院并未对此进行具体分析。根据前文的分析,除非编曲成果由抄袭而来或过于简单而不满足创造性的要求,编曲成果都是具有独创性的。因此,在常来常往案中,二审法院将编曲认定为劳动成果,属于事实认定的错误。

3.编曲成果是否构成表达

编曲可以通过乐谱中的声部行诸于外。在总谱中,编曲成果是除主旋律以外的其他声部,这一点已经在前文中分析过,具体可见本文图1中红框标注的部分。

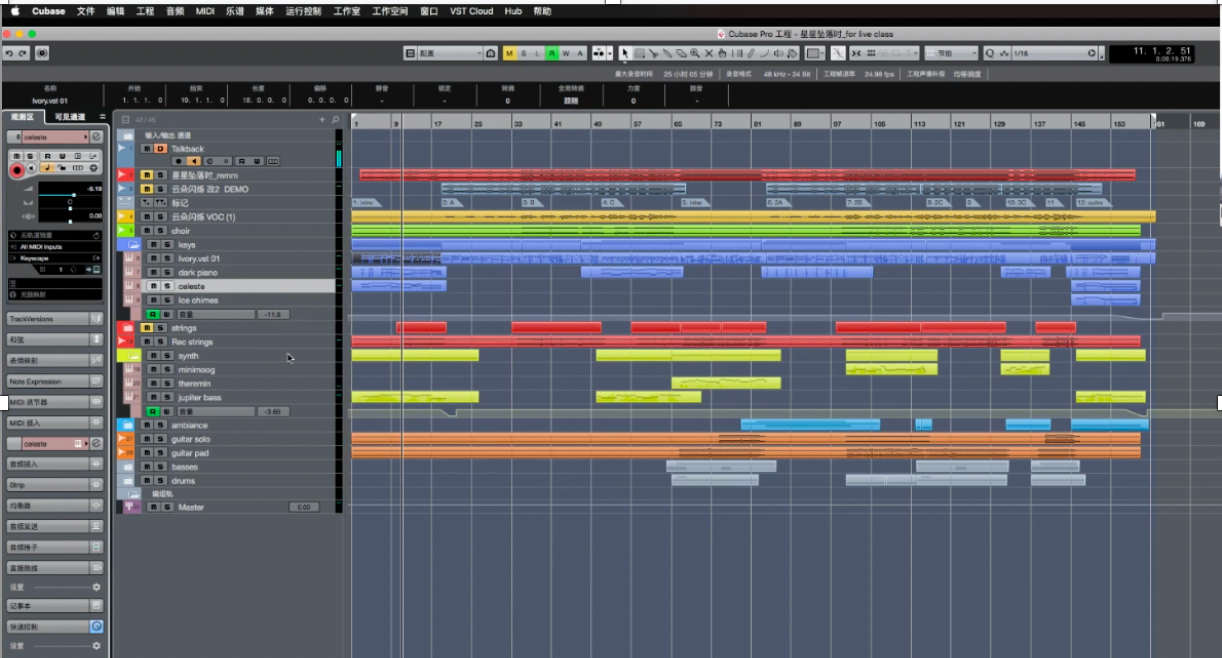

如果说在总谱中编曲成果只是部分声部,在分谱中编曲成果便是分谱中的所有声部,分谱也可以被独立的表达。以汪苏泷的《星星坠落时》这首歌为例,这首歌的编曲成果体现在弦乐谱(图2)和乐队谱(图3)这两个分谱中。

图2:《星星坠落时》弦乐谱

编曲成果还可以通过音轨的形式行诸于外。编曲成果尚未从编曲软件中导出时,体现的形式就是音轨(见图4)。编曲成果从编曲软件中导出时,既可以导出分轨文件,也可以导出并轨文件。编曲人将导出的文件交给音乐制作人,音乐制作人再将文件交给录音师,歌手在录Vocal(人声)时背景音乐播放的就是这个文件。

图3:《星星坠落时》乐队谱

图4:编曲成果在编曲软件中的体现80

综上,编曲成果既可以以声部的的形式行诸于外,也可以以音轨的形式行诸于外,编曲成果可以构成独立的表达。

在常来常往案中,一审法院认为涉案歌曲的编曲并无具体的编曲曲谱,无法独立的表达。81编曲是否构成独立的表达,要看其是否能够行诸于外,根据前文的分析,编曲成果是可以通过声部和音轨的形式行诸于外的,编曲成果是可以独立表达的。因此,在常来常往案中,一审法院认为编曲成果无法构成独立的表达,属于事实认定的错误。

4.小结

编曲成果属于音乐领域,满足作品三要素中对领域的限定,编曲成果可以以声部和音轨的形式行诸于外,满足作品三要素中对“表达”的要求。编曲成果是否满足作品三要素中“独创性”的要求,要进行个案判断,通过上文的分析,本文认为除非和声和配器均由抄袭而来或过于简单,否则编曲成果都是满足独创性的要求的。

学术界有观点认为编曲更像是对音乐作品的“纸面表演”,应当将编曲成果作为邻接权的对象进行保护。不可否认,编曲人为主旋律声部配上乐器的过程确实与“纸面表演”较为接近,但流行音乐是多声部的,除了为主旋律声部配上乐器,编曲人还要设计他声部,其他的声部都是编曲人创作完成的。因此,编曲行为的本质是创作,不是一个“纸面表演”就能评价的,学术界的这种将编曲看作是对音乐作品进行“纸面表演”的观点,也属于事实认定的错误。

(二)原创歌曲的编曲成果与主旋律是否构成合作作品

1.合作作品的构成要件

合作作品是两个或两个以上的作者共同创作完成的作品。82

合作作品的构成要件理论有两要件说和三要件说。两要件说认为合作作品必须要有共同创作的“合意”和共同创作的行为。三要件说认为除了要满足共同创作的“合意”和共同创作的行为这两个要件,还应当满足作品是不可分割这个要件。

我国《著作权法》没有限定合作作品必须达到“不可分割”的程度,只要作者之间有共同创作的合意以及共同创作的行为,创作的结果即属于合作作品。

2.编曲人与“作曲人”是否有共同创作行为

何为共同创作行为?“一般均认为当合作作者提供了创造性劳动,而且创造性大到一定的程度,其成果达到著作权法所要求的作品标准,即可构成共同创作的行为。”83美国司法界认为,每一位合作作者对合作作品的完成必须做出了创造性的贡献,而不仅仅是平淡琐碎的一般性劳动。”84因此,仅仅提供资料或资金等辅助条件者,不能取得合作者资格。85

流行音乐是多声部的,主旋律声部是由 “作曲人”完成的,其他声部是由编曲人完成的,一首歌(曲的部分)是由“作曲人”和编曲人共同创作完成的应该说是一种客观事实。当然也存在主旋律和编曲都是由一个人完成的这种情形,但这种情形不存在争议,不在本文的讨论范围之内。

在实践中,“作曲人”被默认为曲作者,主旋律被默认为曲作品,主旋律是一首歌曲的灵魂,一般也不作创造性的判断,只要非抄袭而来,均被定为作品,从而“作曲人”创作主旋律的行为可以被认定为创作行为。

正如前文分析的那样,编曲成果是否构成作品,要从“作品三要素”的角度进行衡量,当编曲成果符合“作品三要素”的要求时,编曲成果构成作品。根据前文的分析,除非编曲成果由抄袭而来或过于简单,否则编曲成果都是满足“作品三要素”要求的,在这种情形下,编曲人创作编曲的行为也可以被认定为创作行为。

3.编曲人与“作曲人”是否有共同创作的合意

何为共同创作的合意?即具有将自己的创作成果合并为一个整体的“意图”。如果没有这种‘意图’即使有人将两个以上作者创作的成果合并为一个整体,这个整体作品也不属于合作作品。86

在实践中,“作曲人”与编曲人可以通过直接联系建立这种“合意”,也可以通过唱片公司或其他第三方达成这种“合意”,第一种情形无须赘述,在第二种情形下,“作曲人”与编曲人是否具有共同创作的合意呢?以唱片公司为歌手发行新歌为例,如果将时间定义为T,按照时间顺序,“作曲人” 于T1完成主旋律的创作,唱片公司与“作曲人”于T2签署《许可协议》(或《转让协议》),当然创作主旋律和签署许可协议的先后顺序也有可能调换,唱片公司向“作曲人”定向邀歌的情形便属于这一种。接下来,唱片公司开始寻找音乐制作人,并于T3签署完成《委托制作协议》,签约后,制作人将编曲任务下发给编曲人,编曲人于T4开始编曲,并在T4之后的某个时间点将主旋律与编曲成果最终结合,T1与T4之间可能间隔很短也可能间隔很长。

在美国的某个判例中,音乐创作人将其创作的歌词卖给音乐发行商,发行商随后把词交给另一个作者来谱曲。法庭主张最终形成的歌曲当属合作作品。认为“作者是否在一起合作创作,甚至彼此之间是否认识,都没有影响;只要他们意识到他们的创作是互补的,并且意图使各自的创作体现在一个单独的作品中就足够了”。87在《北京众得文化传播有限公司、万达影视传媒有限公司侵害作品改编权纠纷案》中,二审法院认为:“《牡丹之歌》系为电影《红牡丹》而创作,先由乔羽创作出歌词,后经唐诃、吕远四易其稿,完成曲谱的创作,双方对上述事实均表示认可。据此可以认定,作为词作者的乔羽与作为曲作者的唐诃、吕远具备共同创作该歌曲的意图和行为。”88在本案中,虽然并未有证据显示乔羽先生其知晓他的词会由唐诃、吕远谱成曲,但法院认为他们主观上均知晓为电影《红牡丹》创作歌曲,因此词曲作者具有共同创作的合意。因此,在判断“作曲人”与编曲人是否具有创作的合意时,只要作者在创作时意图使其贡献以某种方式与他人的作品相结合即可。89

本文认为一般可以推定“作曲人”对主旋律会在某个时间点与编曲成果结合是知悉的。因为所有正式发行的歌曲都是经过制作(编曲、录音、混音、母带制作)之后的“成品”,只有一个声部的主旋律是不能被推向市场的,主旋律会在某个时间点与编曲人创作的编曲相结合应该说是一种常识。另外,一旦唱片公司决定为歌手发行新歌,一般情况下都要与“作曲人”签署《许可协议》(或《转让协议》),而协议中通常会包含许可的权利和使用场景等内容,“作曲人”是签约人,理应对创作这首歌的目的是知悉的。另外,对于编曲人而言,根据主旋律和歌词创作编曲成果,将单声部的主旋律与编曲成果相结合从而变成多声的主调音乐本就是编曲的工作内容,应该说没有哪个编曲人对此不了解,因此编曲人对自己创作的编曲成果会与主旋律相结合也是知悉的。另外,编曲人通过《委托制作协议》或制作人的口述,一般会对制作这首歌的目的也是知悉。在流行音乐行业,除了为歌手发行新歌,创作和制作新歌的情形还有为游戏创作主题曲和背景音乐、为品牌创作和制作广告曲、为影视剧创作和制作OST等,这些新歌创作和制作流程与上述创作和制作流程没有什么不同,因此也可以推定“作曲人”与编曲人对主旋律会在某个时间点与编曲成果结合均是知悉的。本文认为,一般情况下,原创歌曲的 “作曲人”与编曲人都是存在共同创作的合意的。

是否会存在原创歌曲的 “作曲人”与编曲人不存在共同创作合意的情形呢?本文认为,在未经许可使用他人主旋律的情形下,“作曲人”与编曲人不具有共同创作的合意。比如一首歌的“作曲人”创作了主旋律并通过某种渠道对外进行了发表,编曲人接触了“作曲人”创作的主旋律,但未经“作曲人”的许可便自行使用该主旋律并进行了编曲,在这种情形下,“作曲人”对自己创作的主旋律与他人创作的编曲成果相结合这件事完全不知情,则“作曲人”与编曲人不具有共同创作的合意。

4.小结

综上所述,在原创歌曲的主旋律与编曲成果是否构成合作作品的判断上,应当从“作曲人”与编曲人是否有共同创作的行为和共同创作的合意这两个方面进行。在前者的判断上,除非属于主旋律由抄袭而来或编曲成果不满足“作品三要素”的情形,否则“作曲人”与编曲人都是具有共同创作的行为的。在后者的判断上,除非属于编曲人未经许可便使用他人主旋律的情形, 否则“作曲人” 与编曲人都是具有共同创作的合意的。

学术界有观点认为编曲成果应当作为音乐作品进行保护。本文认为,这种观点关注到了编曲成果的独创性,也认识到主旋律与编曲是相互独立的,却没有对主旋律与编曲成果的关系进一步的分析。根据上文的分析,除非属于主旋律由抄袭而来、编曲成果不满足“作品三要素”或编曲人未经许可使用他人主旋律的情形,原创歌曲的编曲成果与主旋律均构成合作作品,即共同构成音乐作品中曲的部分。

(三)翻唱歌曲编曲成果的法律性质

1.演绎作品的构成要件

演绎作品是利用已有作品的表达创作的新作品。90演绎作品的构成要件有两个,第一,必须利用了已有作品的表达。如果没有利用已有作品的表达,或者只是利用了已有作品的思想,则不属于著作权法意义上的演绎; 第二,包含有演绎者的再创作,演绎者进行的再创作符合作品的要求,且与已有作品相比具有独创性。91

2.翻唱歌曲是否利用了已有作品的表达

如果将已有作品(以下简称“原作”)定义为A+B,其中A为原作的主旋律,B为原作的编曲,在实践中,在暂不考虑歌词要素的情形下,理论上,原作经翻唱后会产生以下几种类型:第一,完全保留原作的主旋律A,摒弃原作的编曲成果B,进行重新编曲,翻唱歌曲为A+C;第二,保留原作的主旋律A,对原作的编曲B进行改写,翻唱歌曲为A+B’;第三,对原作的主旋律A和编曲B均进行改写,翻唱歌曲为A’+B’。在以下的分析中,翻唱歌曲均指翻唱歌曲曲的部分。

对于第一种类型(见表5),原作为A+B,翻唱歌曲为A+C,显而易见地,翻唱歌曲利用了原作的表达,而且是完整的使用了原作的主旋律A。

|

歌曲 |

主旋律 |

编曲 |

|

原作 |

A |

B |

|

翻唱歌曲 |

A |

C |

表5

对于第二种类型(见表6),原作为A+B,翻唱歌曲为A+B’,显而易见地,翻唱歌曲中也利用了原作的表达,同样也是完整的使用了原作的主旋律A,除此之外还部分使用了原作的编曲B。

|

歌曲 |

主旋律 |

编曲 |

|

原作 |

A |

B |

|

翻唱歌曲 |

A |

B’ |

表6

对于第三种类型(见表7),对原作的主旋律和编曲成果均进行改写,部分使用了原作的部分表达。

|

歌曲 |

主旋律 |

编曲 |

|

原作 |

A |

B |

|

翻唱歌曲 |

A’ |

B’ |

表7

值得注意的是,表达分为原创性的表达和惯常性的表达,而只有使用了原创性的表达才满足演绎作品的构成要件。根据前文的分析,除非主旋律由抄袭而来,主旋律均构成独创性的表达,而前两种类型的翻唱歌曲均完整使用了原作的主旋律,属于利用了原作独创性的表达。而第三种类型的翻唱歌曲只是部分使用了原作的主旋律和编曲,是否利用了原作独创性的表达,还需要进行进一步分析。主旋律是由音高和节奏两个元素构成的,编曲是由和声和配器等元素构成的,在对原作进行翻唱时,不仅可以利用原作中的某段旋律或某段编曲,也可以利用主旋律中的某段节奏,编曲中的某个和弦或某个音色等,而节奏、某个基础和弦或某个乐器音色通常属于惯常性的表达。因此,如果翻唱歌曲完整的利用原作中的某段旋律或某段编曲,属于利用了原作独创性的表达,如果翻唱歌曲只利用了主旋律中的某段节奏、某个基础和弦或某个乐器音色则属于利用了惯常性的表达。只有利用了原作中独创性的表达才可以被认定为符合演绎作品的构成要件。

3.翻唱歌曲是否为再创作

著作权法上的演绎,一方面依赖原作,另一方面又含有“再创作”之意。演绎创作是著作权取得的一种途径,因此演绎的结果必须符合作品的要件,和原作相比具有独创性。92

对于上述第1种类型,编曲人的再创作主要集中在编曲上,完全是从无到有的创作,独创性的水平较高。比如,在《全能星战》节目中,陶喆翻唱了刘欢的《弯弯的月亮》,陶喆版的《弯弯的月亮》,其主旋律与刘欢演唱的原版基本相同,陶喆版的《弯弯的月亮》在配器方面全部运用了西洋乐器,呈现出了浓浓的爵士风格,而原版《弯弯的月亮》在配器方面使用的是中国的民族乐器。93

对于上述第2种类型,编曲人的再创作也集中在编曲上,但不是从无到有的创作,而是在原作编曲之上进行改动,这种改动是否能达到演绎作品独创性的要求,需要进行个案判断。在某歌唱类综艺节目中,林忆莲翻唱的《不必在乎我是谁》,并没有改变原作的旋律,而是在原作和声框架基础上使用了大量的九、十一、十三和弦,即在原作编曲之上进行的改动。94

对于上述第3种类型,编曲人既可以对原作的主旋律进行改写,也可以对原作的编曲进行改写,改写的程度是否达到演绎作品独创性的要求,需要进行个案判断。以下是编曲人对原作主旋律进行改写的例子:在某歌唱类综艺节目中,李玟翻唱的《爱之初体验》分别在前奏、引子和歌曲主体部分依次使用了4/4、6/8和2/4三次节拍型转换,节奏是旋律的构成元素,节奏的改变直接导致了主旋律的改变。

在上述第2种类型和第3种类型的翻唱歌曲中,是否是编曲人任意的改写都构成再创作呢?郑成思教授指出:“版权保护一般不过问创作成果的水平。但在确定再创作过程中是否有演绎作品产生时,却要通过再创作的水平来衡量了。如果演绎者在再创作中付出的精神劳动极少,那就不足以认为在原作之外另产生一部演绎作品。”95因此,只有编曲人的再创作达较高的独创性时,翻唱歌曲才构成演绎作品。

4.小结

翻唱歌曲的编曲成果与翻唱歌曲是什么关系呢?值得注意的是,在流行音乐领域,原创歌曲的主旋律与编曲的创作通常是分开进行的, “作曲人” 创作主旋律,编曲人创作编曲成果,二者通常不是一个人。而在翻唱歌曲中,不存在 “作曲人”,只有编曲人,即使是需要对原作主旋律进行改写的情形,这个对原作主旋律的进行改写的人也是编曲人,也就是翻唱歌曲的创作者只有编曲人一个人。

当翻唱歌曲既利用了已有作品的表达又包含独创性的新表达时,翻唱歌曲符合演绎作品的构成要件,构成演绎作品。因为翻唱歌曲的创作者只有编曲人一个人,因此编曲人便是这个翻唱歌曲的作者,在这种情况下,翻唱歌曲可以视为是编曲人交付的编曲成果,翻唱歌曲的编曲成果便是翻唱歌曲本身。

根据我国著作权法,演绎作品的著作权由再创作者享有,但行使著作权时不得侵犯原作的著作权,即翻唱歌曲的著作权归翻唱歌曲的编曲人享有,对翻唱歌曲进行使用时,除了应取得翻唱歌曲的作者的许可还应取得原作作者的许可。具体而言,当翻唱歌曲构成演绎作品,属于上述的第一种类型时,在对翻唱歌曲(A+C)进行使用时,除了应取得翻唱歌曲编曲人的许可,还应取得原作的“作曲人”的许可。当翻唱歌曲构成演绎作品,属于上述的第二种类型,在对翻唱歌曲(A+B’)进行使用时,除了应取得翻唱歌曲编曲人的许可,还应取得原作“作曲人”的许可,是否还应取得原作编曲人的许可,要看翻唱歌曲所利用的原作中编曲成果的部分是独创性的表达还是惯常性的表达,如果是独创性的表达则还应获得原作编曲人的许可,如果是惯常性的表达,则无需获得原作编曲人的许可。当翻唱歌曲构成演绎作品,属于上述的第三种类型,首先要判断翻唱歌曲(A’+B’)所利用的原作(A+B)的部分属于独创性的表达的是哪一部分,如果是原作主旋律的部分,则应取得原作“作曲人”的许可,如果是原作编曲成果的部分,则应取得原作编曲人的许可,如果二者都有,则应取得原作“作曲人”及编曲人的双重许可。

当翻唱歌曲不符合演绎作品的构成要件时,如果是因为新创作的部分达不到演绎作品独创性的高度的原因,则翻唱歌曲本质上仍然是原作,翻唱歌曲的作者仍然是原作作者,在这种情况下,翻唱歌曲的编曲成果仅是劳动成果,不用单独评价。如果是因为利用的是原作惯常性的表而不是独创性的表达的原因,则要看翻唱歌曲新创作的部分是否符合独创性的要求,如果符合,翻唱歌曲构成新作品,因为翻唱歌曲的作者只有翻唱歌曲的编曲人一个人,此时翻唱歌曲的编曲成果便是新作品。

综上所述,翻唱歌曲的编曲成果存在三种类型,分别是原作的演绎作品、不用单独评价的劳动成果及新作品。

学术界有观点认为应将编曲成果作为演绎作品进行保护,本文认为这种观点没有对编曲成果进行区分,只有翻唱歌曲的编曲编曲成果才可能构成演绎作品,原创歌曲的编曲成果是从无到有创作的成果,原创歌曲的编曲成果与主旋律是相互独立的,不是在主旋律基础上的再创作,原创歌曲的编曲成果不能构成演绎作品。

四、编曲的法律保护路径

(一)其他国家和地区对编曲的法律保护

1.美国对编曲的法律保护

在美国,演绎作品并非一直受版权法保护。1885年,英国剧作家吉尔伯特和作曲家萨利文意图将其共同创作的歌剧《日本天皇》推广到到美国,但当时的美国不承认外国作品,他们的作品无法在美国得到保护。于是,他们让美国音乐家乔治.特崔思将上述作品改编成了钢琴曲,一旦有人未经许可使用上述钢琴曲,特崔思便提起诉讼,但法院却认为上述钢琴曲不是原创作品因而不受版权法保护。96

1909年《版权法》首次对演绎作品进行保护,现行《版权法》(以下简称“版权法”)是对1909《版权法》的延续,《版权法》第106条第2款规定:著作权人有根据版权作品创作演绎作品的权利。《版权法》第101条对演绎作品进行了定义:指根据一部或一部以上的已有作品完成的作品,如译文、乐曲整理(musical arrangement)、改编成的喜剧、改编成的小说、改编成的电影、录音作品、艺术复制品、节本以及缩写本,或者依次改写、改写或改编作品的任何其他形式。由编辑修订、注释、详解或其他修改为整体构成独创作品的,视为“演绎作品”。

《版权法》第103条第2款规定:编辑或演绎作品的版权仅延及作品的作者不同于作品汇总使用的已有资料的独创部分,该版权亦不暗含已有资料中的任何专有权利。由此可见,音乐作品的著作权人享有自行或许可他人对原作品进行改编的权利,经改编产生的“新作品”,新作品的著作权归改编者享有,但新作品中所包含的原作品的部分,其著作权仍归原作者享有。

在美国的司法实践中,音乐作品的演绎作品是如何认定的呢?在伍德诉伯恩案中,法院认为:“一个音乐作品能够成为演绎作品,要比简单的鸡尾酒式的变化要多一些,这正是音乐贸易中有才华的音乐家的基本工作。音乐演绎作品必须对声音进行不同寻常的处理,增加新的歌词,特别改动了和声,对主题篇章按新顺序进行编排-这些增加的内容在某种程度上和旧作一起产生了新作品,使原有作品有了新的发展。97在夏皮罗伯恩斯坦音乐公司诉杰里.沃格尔有限公司案中,法院认为演绎乐曲时新增加的部分只是对原曲的旋律和伴奏稍作改动,不能认定为演绎作品。而在伍德诉布西案中,法院判决歌剧的钢琴编曲是演绎作品。法院认为将由多种乐器演奏的歌剧改编成只有钢琴演奏的曲子,与原歌剧有很大的不同,因此值得将其归入演绎作品加以保护。98

综上所述,当翻唱歌曲构成演绎作品,翻唱歌曲可以获得美国《版权法》的保护,而翻唱歌曲的作者即翻唱歌曲的编曲人,可以获得相应的版权收益分成。

那么,原创歌曲的编曲成果是否受《版权法》保护呢?

1944年,美国编曲家协会(简称“ASMA”)首次提出应对原创歌曲的编曲成果进行保护,作为 “ASMA”的代表,Edward Powell和Leonard Zissu律师向所有编曲人发出了主张“次要版权”的倡议,要求所有编曲人向词曲作者或版权公司主张分配词曲作品的版税。ASMA不是著作权集体管理组织,而是由编曲人自发建立的社团组织,没有《版权法》的支持,词曲作者和版权公司显然并不买账,一旦碰到主张“次要版税”的编曲人,他们便转向对此没有要求的其他编曲人。

2018年10月 11日,美国《音乐现代化法案》(Music Modernization Act,简称“MMA”)生效,该法案第115条第(a)(2) 款99将音乐编曲(Musical Arrangement)纳入强制许可 (Compulsory License) 的行列,因此,在符合条件的情况下,编曲人是可以收到版税的。 100另外, MMA第114条第(g)(5)(A)款101首次将音乐制作人、混音师、录音师的利益纳入考量的范围,按照该款规定,音乐制作人、混音师、录音师可以参与版税的分配。在美国,流行音乐的制作人通常也担任编曲人,在这种情况下,编曲人尽管没有被纳入到MMA的保护,但凭借音乐制作人的身份,还是获得了相关的版税分成收益的。

在美国,录音是《版权法》保护的对象,录音被作为“作品”进行保护。录音制作者是录音作品的原始的著作权人,唱片公司通过委托制作协议或许可协议获得相关权利。相对而言,美国的录音制作者的议价能力较强,在与唱片公司签署上述协议时,除了要求唱片公司支付制作费(或许可使用费),还会要求唱片公司支付后续版税分成的收益,当录音制作者获得唱片公司支付的版税分成收益后,录音制作者会根据内部协议约定的比例将该收益分别分配给编曲人、录音师和混音师及其他参与音乐制作的成员。在这种情况下,编曲人虽然不是法定的著作权人,却仍然可以获得相关的版税分成收益。

2.日本对编曲的法律保护

在日本,“二次作品”受著作权法保护,“二次作品”即我国《著作权法》中的演绎作品。日本《著作权法》第二十七条:作者享有通过翻译、编曲、改写形式、改成剧本、制作成电影或者其他改编形式改编其作品的专有权利。日本《著作权法》第十一条规定:本法对二次作品的保护,不得影响原作品作者的著作权。102《著作权法》第二十八条规定:二次作品原作品的作者,对二次作品的使用,享有和二次作品作者同样的、本小节规定的著作权。103

日本音乐著作权协会(简称“JARSARC”)对二次作品中各权利人的分成比例进行了详细的规定(见表8)。

表8:“表演、广播、有线传播、展览等领域版税分配比例:104

综上所述,如果翻唱歌曲构成二次作品,则翻唱歌曲的编曲人可以获得相应的版税分成收入。

那么,原创歌曲中的编曲成果是否受著作权法保护呢?

1995年9月,日本作编曲家协会(Japan Composers and Arrangers Association,简称“JCAA”)发布了《著作权宣言》(以下简称“《宣言》”)。

发布《宣言》的背景是: “一般来说,一首乐曲得以问世需要经过编曲家的编曲作业。编曲可让乐曲实现质的升华,完成高质量的曲子。编曲家与作词家,作曲家,演奏家等一起构成支撑音乐文化根基的支柱之一。” “著作权法是保护我们权利的支柱。虽然其给予作曲家的保护实难言充分,但这样的法律制度仍然让我们的权利得以受到保护。然而,从编曲家的立场来看,实难认为法律给予了他们适当的保护。至今为止仍因实务的惯性进行权利处理,这是一个大问题。”“在迎来多媒体时代的1995年9月当下,本会做出如下宣言。”105

《宣言》的主要内容是:“编曲著作权在从事编曲时成立,我会所属的会员,除经书面明示的公正的合意之外,编曲著作权不得向第三人转让。乐曲使用最初发表时的编曲(首次编曲)的,使用者应尊重进行首次编曲的编曲家的著作权(录音权,表演权等著作财产权),并向编曲家支付适当的使用费。编曲家对自己创作的编曲作品享有作者的人格权(发表权,署名权,保护作品完整权),第三人使用该编曲作品时,应公正地履行署名的义务,遵守著作权法。106

综上,JCAA虽然不是著作权集体管理组织,《宣言》也不是法律条文,但是通过这种行业自治行为,对编曲人利益的保护还是多了一种途径。

与美国的情况类似,日本的编曲人,尤其是知名编曲人也有较强的议价能力,在与唱片公司签署编曲协议时,除了一次性的编曲费,通常还可以要求唱片公司支付版税分成收益。

3.我国台湾地区对编曲的法律保护

我国台湾地区对衍生著作进行保护,衍生著作即我国《著作权法》中的演绎作品,对衍生著作的保护,分别在台湾地区“著作权法”第6条107和 第3条第十一款108有相关规定。

编曲是否为衍生著作(衍生作品)的问题,我国台湾地区主管知识产权的 “经济部智慧财产局” 发布函释109称:“‘编曲’符合‘原创性’及‘创作性’要件,得独立构成一新的音乐著作(衍生著作),亦受著作权保护(自得主张其著作权),且对原音乐著作的著作权并不生影响。惟前揭编曲是否为衍生著作,仍应依个案认定。若作曲人所完成的旋律系一独立且完整之音乐著作者,则该编曲人就该音乐著作所为编曲之创作系衍生著作,并依著作权法第6条规定,原作与衍生著作均受著作权法之保护。”110

台湾地区“社团法人中华音乐著作权协会”(Music Copyright Society of Chinese Taipei,简称“MUST”)发布了《使用报酬分配方法》(以下简称“分配办法”),该分配办法第八条规定:1.针对有著作财产权之音乐著作加以改作且由个人会员管理者:除契约另有约定外,改作者所得之使用报酬分配比例为该首音乐著作全部应得使用报酬之百分之三十三点三,此部分必须经作词者或作曲者之同意后,由作词者或作曲者所应得之使用报酬分配额中加以扣除,并分配予改作者。2.针对有著作财产权之音乐著作加以改作但由团体会员管理者:除契约另有约定外,改作者所得之使用报酬分配比例为该首音乐著作全部应得使用报酬之十六点六,此部分必须经作词者或作曲者同意后,由作词者或作曲者所应得之使用报酬分配额中加以扣除,并分配予改作者(即改作作者之代理公司,除契约另有约定外,其使用报酬分配比例为零)。3.针对已成公共财产之音乐著作加以改作:改作者得取得该音乐著作所收取使用报酬分配额之全部。111

以个人会员自行创作管理之音乐著作为例,改作者的分配比例原则上是33.3%,但在某些情形下,改作者的比例也可能超过这个比例。分配方法第九条规定:“本会对于个人会员自行创作管理之音乐著作所收取之使用报酬,将直接分配予该音乐著作之作词者、作曲者或改作者,各音乐著作分配之比例除著作权法第四十条另有规定外,本会之分配比例原则如下(见表9):

|

序号 |

会员之类型 |

分配比例 |

备注 |

|

1 |

作曲者 |

100% |

无歌词之音乐著作 |

|

2 |

作曲者 |

50% |

有歌词之音乐著作 |

|

作词者 |

50% |

||

|

3 |

作曲者 |

0% |

无歌词之音乐著作, 且曲已成公共财产 |

|

改作(曲) 者 |

100% |

||

|

4 |

改作(词)者 |

50% |

有歌词之音乐著作, 且曲已成公共财产 |

|

作词者 |

50% |

||

|

作曲者 |

0% |

||

|

5 |

作词者 |

50% |

有歌词之音乐著作, 但曲已成公共财产 |

|

改作(词)者 |

50% |

||

|

作曲者 |

0 |

||

|

6 |

作词者 |

0% |

有歌词之音乐著作, 但词已成公共财产 |

|

改作(词)者 |

50% |

||

|

作曲者 |

50% |

||

|

7 |

作曲者 |

50% |

有歌词之音乐著作,但歌词已成公共财产 |

|

作词者 |

0% |

||

|

改作(曲)者 |

50% |

||

|

8 |

作曲者 |

33.3% |

仅就词改作者 |

|

作词者 |

33.3% |

||

|

改作(词)者 |

33.3% |

||

|

9 |

作曲者 |

33.3% |

仅就曲改作者 |

|

改作(曲)者 |

33.3% |

||

|

作词者 |

33.3% |

||

|

10 |

作曲者 |

0% |

就词及曲均改作,但词、曲已成公共财产者 |

|

作词者 |

0% |

||

|

改作(曲)者 |

50% |

||

|

改作(词)者 |

50% |

||

|

11 |

作曲者 |

0% |

仅就曲的部分做改作者,且曲词已成为公共财产者 |

|

作词者 |

0% |

||

|

改作(曲)者 |

100% |

||

|

12 |

作曲者 |

0% |

仅就词的部分做改作者,且曲词已成为公共财产者 |

|

作词者 |

0% |

||

|

改作(词)者 |

100% |

表9: 个人会员自行创作管理之音乐著作分配比例112

综上所述,如果翻唱歌曲构成演绎作品,则翻唱歌曲的编曲人可以获得相应的版税分成收益。

那么原创歌曲中的编曲成果受著作权法保护吗?

“经济部智慧财产局” 发布函释称:“若作曲人所作之初步旋律仅系该音乐著作之一部分,必须再结合编曲人所作之旋律,方能成为一音乐著作者,而无法分离利用。此时作曲人与编曲人是该音乐著作之共同著作人,故仅有一音乐著作,并无另一衍生著作,此外,若仅系对原曲为编排以利配合演出之乐器,并未对该曲有另行创作之行为,系无改作原曲之行为。”113

根据台湾地区“著作权法”的规定,二人以上共同完成之著作,其各人之创作,不能分离利用者,为共同著作。114而通常情况下,流行音乐的编曲与主旋律是可以分离的,致使现实中很难有歌曲符合要求。这一点在MUST官网上也可以得到查证,以歌曲《克卜勒》为例(见图5):“作曲”(旋律写作):HUSH,编曲:Martin Tang。登陆MUST网站,输入“克卜勒”进行搜索,结果显示作曲HUSH,并不包含Martin Tang。

图5: MUST官网中《克卜勒》的创作者信息

对于原创歌曲中的编曲保护问题,台湾地区的萧雄淋教授则认为:将既存之乐曲添加新的作曲部分:例如在既存乐曲之旋律上添加伴奏、助奏、间奏部分或为其他附加之行为。此时添加而成立之著作,通常不视为新著作。故在他人既存乐曲上添加新的作曲部分,如加以公开演奏或重制,为侵害著作权之行为。惟如经既存乐曲之著作权人同意者,其添加部分之著作权,类推适用民法第812条第2项115之规定,由既存著作之著作权人享有,但添加作曲部分之人有不当得利请求权(类推适用用民法第816条116)。

(二)我国对编曲的法律保护路径分析

法律条文不可能事无巨细。拉德布鲁赫教授说:“法律的语言绝不可能等同于报纸的语言,书本的语言和交际的语言。它是一种简洁的语言,从不说过多的废话;它是一种刚硬的语言,只发命令而不作证例;它是一种冷静的语言,从不动用情绪。法的所有这些语言特点,就像其他任何风格形式一样有其存在的道理”117尽管我国立法中并未出现编曲一词,并不意味着我国立法不保护编曲。

1.原创歌曲编曲成果的法律保护路径分析

音乐作品是我国法定作品类型之一,我国著作权法并没有其进行定义。通常认为《著作权法实施条例》第四条第(三)款是我国对音乐作品所作定义,该条规定:音乐作品,是指歌曲、交响乐等能够演唱或演奏的带词或不带词的作品。在实践中,人们将音乐作品解读为由词作品和曲作品构成的合作作品,将 曲作品等同于主旋律,人大发布的《中华人民共和国著作权法释义》也将音乐作品解释为旋律和节奏118

然而音乐界并不认同这个说法,音乐界认为流行音乐的曲应当包括主旋律和编曲两部分,对此,本文也在前文中也做了大量的分析,本文也认为将曲作品等同于主旋律是一种误读,曲作品应当包含等主旋律和编曲成果两部分。

《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》(以下简称“伯尔尼公约”)第二条规定 :“文学和艺术作品”一词包括文学、科学和艺术领域内的一切成果,不论其表现形式或方式如何,诸如......配词或未配词的乐曲(musical compositions with or without words)......”《伯尔尼公约》对音乐作品的定义是:配词或未配词的乐曲,其中的乐曲是由“musical compositions”翻译而来的,此处使用的是“compositions”而非“melody”,这意味着《伯尔尼公约》并非只保护主旋律,而是包括整个曲的部分。台湾地区的萧雄淋教授指出:故音乐著作,所谓以音或旋律加以表现,不限于以音阶、节奏(rhythm)、和声(harmony)为要素之乐曲,与乐曲同时利用之音所表现之歌词,亦属音乐著作。119美国音乐著作权专家马德望(大卫.J.莫泽)在《音乐版权》一书中指出:一般地,音乐作品是一种旋律、和声和节奏的组合产物,但不包含它所要表达的主题思想。120

《著作权法》是实定的法,代表了过去时,而著作权是不断发展的,代表了现在时。不能把著作权制度当作不可变通的僵化存在,对于著作权制度来说,在一定条件和状况下,为了与新技术和社会环境变化相吻合,定期地进行自我调整也是必须的。121

作品的标准逻辑形式是属加种差。我国《著作权法实施条例》第四条第(三)款规定:音乐作品,是指歌曲、乐曲等能够演唱或者演奏的带词或者不带词的作品。122我国《著作权法实施条例》对音乐作品的定义强调的是创作方法。 123“如果没有规范上的特别需求,或是起到更为明晰的效果,立法没有必要采取这种标准不一的定义方式,而是应当尽可能地借鉴美学的定义,并且尽量采用统一的标准,原则上应以表现形式为据。”124

“法律的制定者是人不是神,法律不可能没有缺陷。因此,发现法律的缺陷并不是什么成就,将有缺陷的法条解释得没有缺陷才是智慧。”125流行音乐是多声部的主调音乐,主旋律只是其中的一个声部,编曲成果是其他声部,曲作品应当包含主旋律和编曲成果两部分。完全可以通过法律解释或司法案例确认这一点,无疑能够节省大量的立法成本并最大程度保持立法的稳定和统一。

根据前文的分析,除非主旋律由抄袭而来、编曲成果由抄袭而来或过于简单,或属于编曲人未经许可使用他人的主旋律的情形,否则主旋律和编曲成果是满足合作作品的构成要件的,依据我国《著作权法》第十三条的规定126,完全可以将曲作品认定为由主旋律和编曲成果构成的合作作品。而在现在的技术条件下,主旋旋律和编曲是很容易被分割使用的,因此“作曲人”对其创作的主旋律享有著作权,编曲人对其创作的编曲成果享有著作权。

对于前文中提到的抄袭编曲问题,如果未经许可使用的是原创歌曲中的编曲成果,是否构成抄袭要分情况进行分析,当原创歌曲的编曲成果满足“作品三要素”的要求时,未经许可使用该编曲成果构成抄袭,当原创歌曲的编曲成果由抄袭而来或过于简单而不满足创造性的要求时,未经许可使用该编曲成果是则不构成抄袭。

以上分析的是未经许可完整使用原创歌曲编曲成果的情形,如果仅使用了原创歌曲编曲成果的部分片段或编曲成果中的某些元素,还要考量是否属于合理使用等情形,如果属于合理使用的情形,则不构成抄袭,如果不属于合理使用的情形,则构成抄袭。

2.翻唱歌曲编曲成果的法律保护路径分析

我国《著作权法》第十二条规定:改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品,其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有,但行使著作权时不得侵犯原作的著作权。我国著作权法中的“整理”来源于伯尔尼公约中的“arrangement”一词。127

《伯尔尼公约》中“arrangement”在一共出现了两次,一是《伯尔尼公约》第二条第3款: Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work. 二是《伯尔尼公约》第十二条:Authors of literary or artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing adaptations, arrangements and other alterations of their works.我国政府在批准加入《伯尔尼公约》时,向世界知识产权组织提交的《伯尔尼公约》中文本中分将第二条第3款中的“arrangements of music”翻译为“音乐改编”128, 将第十二条中的“arrangements”翻译成了“乐曲改编”。

同时,《中华人民共和国著作权法释义》也对 “arrangements”做了释义:《伯尔尼公约》第十二条和第二条第三款中,规定了“乐曲的整理”,这个“整理”实际指的是对乐曲的改写,也就是改编。音乐作品的改编是一个较为复杂的问题,比如将古典音乐改写成流行音乐、将京剧的曲调改编成交响乐,或者将音乐作品改编成适合某些乐器演奏的形式。

2019年8月16日,在北京朝阳法院召开的“涉古籍知识产权案件”专家讨论会上,原国家版权局副司长许超先生对我国著作权法第十二条中的“整理”一词的由来作出了详细的解释:“我国著作权法中的‘整理’来源于伯尔尼公约中的‘arrangement’一词,实际上这是翻译的误读,之所以如此,可能是因为在英汉词典中arrangement的第一对应词即为‘整理’,然而,伯尔尼公约中的‘arrangement’仅指音乐改编,不是广泛的我国著作权法的‘整理’之义。”129

“法律制度中的术语在表象上固然是一种符号,但同时又是整个法律体系和文化体系的组成部分,因而是负载了价值的符号。”130而中国的知识产权制度,主要依赖借鉴与移植,移植之时不可忽略法律的体系性。131综上,可以通过法律解释的方法将《著作权法》第十二条中的“整理”解释为“音乐改编”。当翻唱歌曲构成演绎作品时,其著作权由编曲人享有。

对于前文中提到的抄袭编曲问题,如果未经许可使用的是翻唱歌曲中的编曲成果,是否构成抄袭也要分情况分析。当翻唱歌曲构成演绎作品时,翻唱歌曲的编曲成果一定是具有独创性的表达,未经许可使用该编曲成果当然构成抄袭。当翻唱歌曲不构成演绎作品,如果是属于构成新作品的情形,则未经许可使用该编曲成果仍构成抄袭。如果是属于仍为原作品的情形,则说明翻唱歌曲的编曲成果不是具有独创性的表达,未经许可使用翻唱歌曲的编曲成果不构成抄袭。

以上分析的是未经许可完整使用翻唱歌曲编曲成果的情形,如果只是使用了翻唱歌曲编曲成果的片段或某些元素,还要考量是否属于合理使用等情形,如果属于合理使用的情形,则不构成抄袭,如果不属于合理使用的情形,则构成抄袭。

结论

流行音乐是多声部的主调音乐,主旋律只是其中的一个声部,编曲是其他声部,主旋律是一首歌的灵魂,编曲决定了一首歌的风格,二者辅相成,缺一不可。

20世纪以前,没有编曲这个职业,无论是主旋律还是编曲都是作曲家一个人完成的。《安妮女王法》诞生之时,曲谱便成为版权法保护的对象,那时的曲谱便是总谱,总谱所展示的即一首曲子全部的声部而非只有一个声部。如今,我们将创作主旋律声部的人称为“作曲人”,将“作曲人”等同于音乐作品的曲作者,而创作了其他声部的编曲人完全成了隐形人,无权享有任何著作权利益,这显然是人们对作曲误读的结果。

本文认为,流行音乐的编曲行为分为两种,分别是为原创歌曲编曲和为翻唱歌曲编曲,前者是从无到有的创作行为,后者是在原作基础上的再创作行为,不同的编曲行为产生不同的编曲成果,不同的编曲成果在法律性质上也是不同的。

对于原创歌曲中的编曲成果,除非因抄袭而来或过于简单,一般情况下,均符合著作权法作品三要素的要求,在满足作品三要素的前提下,除非属于未经许可使用“作曲人”主旋律的情形,一般情况下,主旋律和编曲成果构成合作作品,即共同构成音乐作品中曲的部分。

翻唱歌曲是在原创歌曲之上进行的再创作,与原创歌曲不同,翻唱歌曲没有“作曲人”这个角色,所有的再创作都是由编曲人一个人完成的,因此翻唱歌曲的编曲人是翻唱歌曲唯一的创作者。因此,当翻唱歌曲符合演绎作品的构成要件时,翻唱歌曲的编曲成果即为翻唱歌曲本身。当翻唱歌曲不满足演绎作品的构成要件时,翻唱歌曲仍为原作品或构成新作品,当翻唱歌曲仍为原作品时,翻唱歌曲的编曲成果不用单独评价,当翻唱歌曲为新作品时,翻唱歌曲的编曲成果构成新作品。

通过分析我们发现,虽然我国著作权法并未对编曲的保护进行明确规定,但依据现行法,仍然可以通过法律解释的手段完成对编曲的法律保护。当原创歌曲的编曲成果与主旋律构成合作作品时,可以依据《著作权法》第十三条“合作作品”的相关规定进行保护。当翻唱歌曲的编曲成果构成演绎作品时,可以依据《著作权法》第十二条“演绎作品”的相关规定进行保护,具体为将“整理”解释为音乐改编即可。

值得一提的是,对编曲人价值的忽视本质上是对创作者的不重视。对编曲人利益的保护,不仅需要法律层面的支持,也需要社会层面的支持,只有社会各界真正关注编曲人的价值,编曲人的利益才能获得真正的保护。

言语尽头,音乐响起。音乐被誉为人类的第二语言。希望那些赋予音乐以灵魂的创作者们,能获得应有的尊重。

参考文献

一、著作类

[1] 《中国大百科全书.音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社1992年版。

[2] 郑成思著:《版权法(修订版)》,中国人民大学出版社1997年版。

[3] 吴汉东:《西方诸国著作权制度研究》,中国政法大学出版社1998年版。

[4] 陈海军,阎义舟:《Cakewalk6.0及网上音乐实例详解》,电子工业出版社1999年版。

[5] 《音乐知识词典》,甘肃人民出版社2003年版。

[6] 李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版。

[7] 《新编音乐辞典(乐语)》,美乐出版社2008年版。

[8] 李明德,许超:《著作权》,法律出版社2009年版。

[9] 《十二国著作权法》,清华大学出版社2011年版。

[10] 柳刚:《流行音乐编曲教程》,长江文艺出版社2012年版。

[11] 米兰.昆德拉:《被背叛的遗嘱》,余中先译,译文出版社2012年版。

[12] 黄虚峰:《美国版权法与音乐产业》,法律出版社2012年版。

[13] [日]田村善之:《田村善之知识产权》,李扬等译,中国人民大学出版社2013年版。

[14] 张明楷:《刑法格言的展开》(第三版),北京大学出版社2013年版。

[15] 李琛:《著作权基本理论批判》,知识产权出版社2013年版。

[16] [美]大卫.J.莫泽:《音乐版权》,权彦敏、曹毅搏译, 西安交通大学出版社2013年版。

[17] 《大辞海》,上海辞书出版社2013年版。

[18] 陈锦川:《著作权审判:原理解读与实务指导》,法律出版社2014年版。

[19] 张巨斌:《音乐艺术化与西欧社会》,人民出版社2014年版。

[20] 萧雄淋:《著作权法论》,五南图书出版公司2015年版。

[21] 王迁:《著作权法》,中国人民大学出版社2015年版。

[22] 于润洋主编:《西方音乐通史》,上海音乐出版社2016年版。

[23] 孔祥俊:《法律解释与适用方法》,中国法制出版社2017年版。

[24] 《元照英美法词典》,北京大学出版社2017年版。

[25] 吴中杰:《编曲的艺术》,南海出版公司2018年版。

[26] 金红莲、罗雪艳:《音乐经典文献发凡》,西南师范大学出版社2018年版。

二、期刊论文类

[1] 曾兴华:《合作作品的分类要件及分类的比较研究》,载《西南政法大学学报》1999年第3期。

[2] 陶辛:《计算机音乐思维研究》,载《上海音乐学院学报》2001年第4期。

[3] 丁友文、刘练军:《“编曲权”的法理评析》,载《美中法律评论》2005年第11期。

[4] 陈锦川:《演绎作品著作权的司法保护》,载《人民司法》2009年第19期。

[5] 李琛:《论作品定义的立法表述》,载《华东政法大学学报》2015年第2期。

[6] 袁博:《不可忽视的“编曲权”和“编曲者权”》,载《电子知识产权》2015年第4期。

[7] 张耕,刘超:《论音乐作品编曲的可著作权性》,载《西部法学评论》2016年第2期。

[8] 张瑞星:《论音乐著作抄袭类型化的“模糊边界”》,载《科技法律评析》2018年第10期。

[9] 任佳:《“老歌”换“新颜”的魔术之手-以歌唱竞技节目〈歌手〉为例》,载《人民音乐》2018年第5期。

[10] 方姮:《编曲的著作权法保护问题研究》,载《齐齐哈尔大学学报》2018年第3期。

[11] 刘康华:《和弦外音与织体》,载《中央音乐学院学报》1982年第4期。

[12] 李琛:《短视频产业著作权问题的制度回应》,载《出版发行研究》2019年4月版。

[13] 范蔚敏、唐牧群:《第18届到第29届台湾金曲奖最佳国语男女歌手提名人创作角色分析》,载《数位典藏数位人文》2019年第3期。

[14] 李依欣:《数位声音应用技术在音乐制作之应用研究》,国立台北教育大学2006年硕士学位论文

[15] 董信宗:《流行音乐组曲之电脑音乐编曲》,国立政治大学,2007年。

[16] 李全:《孙燕姿歌曲的编曲研究》,南京航空航天大学,2009年。

[17] 薛丹:《论合作作品的认定及权属问题》,华中科技大学,2012年。

[18] 张济韬:《论流行歌曲的翻唱与创新》,四川师范大学,2014年。

[19] 郭昕:《爵士和声理论研究——以三套教程为例》,上海音乐学院,2015年。

[20] 何佳娜:《台湾华语流行音乐编曲者的默会知识与工作历程》,国立台湾大学,2017年。

[21] 谈天:《合作作品的定义及其著作权行使规则研究》,华东政法大学,2018年。

[22] 戴旖荷:《音乐作品保护范围研究》,华东政法大学,2018年。

[23] 王德琳:《2000-2010年间国内流行歌曲编曲研究—以<十年>、<东风破>、<中国话>、<梦中作憨人>为例》,陕西师范大学,2018年。

三、主要参考网站或参考法律、法规

[1] 世界知识产权组织:https://www.wipo.int/portal/en/

[2] 美国版权局:https://www.copyright.gov/

[3] 台湾地区“智慧财产局”:https://www.tipo.gov.tw/tw/mp-1.html

[4] 台湾地区“中华音乐著作权协会”:https://www.must.org.tw/

[5] 日本音乐著作权协会:https://www.jasrac.or.jp/smt/

[6] 日本作编曲家协会:http://www.jcaa1970.com/english.htm

[7] 中国人大网:http://www.npc.gov.cn/npc/index.shtml

[8] 《中华人民共和国著作权法》

[9] 《中华人民共和国著作权法实施条例》

[10] 《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》

[11] 《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》

[12] 美国《版权法》

[13] 日本《著作权法》

[14] 台湾地区《著作权法》

[15] 最高人民法院(2013)民申字第1049号判决书。

[16] 北京市高级人民法院(2003)高民终字第246号判决书。

[17] 北京市海淀区人民法院(2003)海民初字第19213号判决书。

[18] 北京市东城区人民法院(2016)京0101民初字第11616号判决书

尾注:

1.赵智功:《编曲有没有版权?音乐人律师帮你搞清楚》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/j-zSSTMVlY1UJr_mBXvI6A,2019年10月1日访问。

2.任佳:《流行音乐编曲:“老歌”换“新颜”的魔术之手-以歌唱竞技节目〈歌手〉为例》,载《人民音乐》2018年第5期,第89页。

3.张靓颖:《向编曲人支付演出版税》,载新浪微博https://m.weibo.cn/1778742953/4294005648893567,2018年10月15日。

4.参见陈柳行:《张靓颖:向编曲人支付表演版税》,载成都商报https://e.chengdu.cn/html/2018-10/13/content_635626.htm,2018年10月13日访问。

5.参见陈柳行:《张靓颖:向编曲人支付表演版税》,载成都商报https://e.chengdu.cn/html/2018-10/13/content_635626.htm,2018年10月13日访问。

6.参见弦姐:《编曲人,一个需要爱的群体》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/IbG-erJ_LQm4x9P5wV5gfA,2020年1月30日访问。

7.参见范蔚敏、唐牧群:《第18届到第29届台湾金曲奖最佳国语男女歌手提名人创作角色分析》,载《数位典藏数位人文》2019年第3期,第52页。

8.参见张靓颖:《从今天起,我的每一次商业演出,为我“编曲”的老师都能收到来自张靓颖当日份的,与词曲老师同等的现场演出表演的“编曲”版权费》,载新浪微博https://weibo.com/1778742953/GDmgB0ifm?from=page_1004061778742953_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment,2019年8月21日访问。

9.李丽霞诉李刚、陈红、蔡国庆侵犯邻接权、录音制作合同纠纷案,北京市海淀区人民法院(2003)海民初字第9033号民事判决书。

10.范红萍:《〈常来常往〉没抢歌 陈红蔡国庆赢官司》,载北京法院网http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2004/07/id/826492.shtml,2020年1月18日访问。

11.陈柳行:《张靓颖:向编曲人支付表演版税》,载成都商报https://e.chengdu.cn/html/2018-10/13/content_635626.htm,2018年10月13日访问。

12.参见张耕、刘超:《论音乐作品编曲的可著作权性》,载《西部法学评论》2016年第2期,第27页。

13.参见张耕、刘超:《论音乐作品编曲的可著作权性》,载《西部法学评论》2016年第2期,第27页。

14.参见袁博:《不可忽视的“编曲权”和“编曲者权”》,载《电子知识产权》2015年第4期,第50-51页。

15.参见方姮:《编曲的著作权法保护问题研究》,载《齐齐哈尔大学学报》2018年3月版,第82页。

16.参见《中国大百科全书.音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社1992年版,第926页。

17.百度百科:《总谱》,载百度https://baike.baidu.com/item/%E6%80%BB%E8%B0%B1/1422558?fr=aladdin,2019年9月19日访问。

18.参见[美]David Miles Huber :《MIDI手册》,丁乔、张磊、周君译,人民邮电出版社2013年版,第1页。

19.参见[美]David Miles Huber :《MIDI手册》,丁乔、张磊、周君译,人民邮电出版社2013年版,第5页。

20.转引自黄虚峰:《美国版权法与音乐产业》,法律出版社2012年版,第119页。

21.黄虚峰:《美国版权法与音乐产业》,法律出版社2012年版,第119页。

22.参见金红莲、罗雪艳:《音乐经典文献发凡》,西南师范大学出版社2018年版,第111页。

23.参见《中国大百科全书.音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社1992年版,第916页。

24.张巨斌:《音乐艺术化与西欧社会》,人民出版社2014年版,第322页。

25.参见《中国大百科全书.音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社1992年版,第268页。

26.参见弦姐:《你以为写一条旋律你就是作曲家了吗?》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/axnoSTIOL4_kgFB--kkTsg,2019年9月19日访问。

27.《新编 音乐辞典 乐语》,美乐出版社2008年版,第43页。

28. 陶辛:《计算机音乐思维研究》,载《上海音乐学院学报》2001年第4期,第76页。

29.参见柳刚:《流行音乐编曲教程》,长江文艺出版社2012年版,第 1页。

30.吴中杰:《编曲的艺术》,南海出版公司2018年版,第1页。

31.王德琳:《2000-2010年间国内流行歌曲编曲研究—以<十年>、<东风破>、<中国话>、<梦中作憨人>为例》,陕西师范大学2018年硕士学位论文,第5页。

32.李全:《孙燕姿歌曲的编曲研究》,南京航空航天大学硕士2009年学位论文,第 1页。

33.参见《中国大百科全书.音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社1992年版,第537页。

34.参见《中国大百科全书.音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社1992年版,第915页。

35.参见《中国大百科全书.音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社1992年版,第537页。

36.转引自金红莲、罗雪艳:《音乐经典文献发凡》,西南师范大学出版社2018年版,第78页。

37.百度百科:《作曲》,载百度https://baike.baidu.com/item/%E4%BD%9C%E6%9B%B2/3450037?fr=aladdin#reference-[2]-903729-wrap,2020年1月1日访问。

38.参见王德琳:《2000-2010年间国内流行歌曲编曲研究—以〈十年〉、〈东风破〉、〈中国话〉、〈梦中作憨人〉为例》,陕西师范大学2018年硕士学位论文,第1页。

39.《音乐知识词典》,甘肃人民出版社2003年版,第269页。

40.《音乐知识词典》,甘肃人民出版社2003年版,第271页。

41.参见《中国大百科全书.音乐舞蹈.》,中国大百科全书出版社1992年版,第240页。

42.《中国大百科全书.音乐舞蹈.》,中国大百科全书出版社1992年版,第241页。

43.《中国大百科全书.音乐舞蹈.》,中国大百科全书出版社1992年版,第241页。

44.《大辞海》,上海辞书出版社2013年版,第24页。

45.参见董信宗:《流行音乐组曲之电脑音乐编曲》,国立政治大学2007年硕士学位论文,第7-10页。

46.王德琳:《2000-2010年间国内流行歌曲编曲研究—以<十年>、<东风破>、<中国话>、<梦中作憨人>为例》,陕西师范大学2018年硕士学位论文,第5页。

47.参见何佳娜:《台湾华语流行音乐编曲者的默会知识与工作历程》,国立台湾大学2017年硕士论文,第18页。

48.李琛:《关于作品的几个基本问题》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/BBuPrHZPs1JbJXfuqtK-DA,2019年9月1日访问。

49.李琛:《著作权基本理论批判》,知识产权出版社2013年版,第116-117页。

50.李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版,第26页。

51.《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条:由不同作者就同一题材创作的作品,作品的表达系独立完成并且有创作性的,应当认定作者各自享有独立著作权。

52.《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》第2.2条:认定独创性,应当考虑如下因素:(1)是否由作者独立创作完成;(2)对表达的安排是否体现了作者的选择、判断。

53.李琛:《著作权基本理论批判》,知识产权出版社2013年版,第130页。

54.参见李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版,第26页。

55.参见自李琛:《著作权基本理论批判》,知识产权出版社2013年版,第132页。

56.知识产权法研究会:《独创性理论在实践中的适用》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/nzO7l4lmKfsP-Pflk1dQSw,2019年4月7日访问。

57.转引自李琛:《短视频产业著作权问题的制度回应》,载《出版发行研究》2019年4月版,第8页。

58.转引自李琛:《短视频产业著作权问题的制度回应》,载《出版发行研究》2019年4月版,第8页。

59.李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版,第24页。

60.参见张瑞星:《论音乐著作抄袭类型化的“模糊边界”》,载《科技法律评析》2018年第10期,第76页。

61.吴中杰:《编曲的艺术》,南海出版公司2018年版,第35页。

62.吴中杰:《编曲的艺术》,南海出版公司2018年版,第108-109页。

63.参见吴中杰:《编曲的艺术》,南海出版公司2018年版,第260页。

64.参见王德琳:《2000-2010年间国内流行歌曲编曲研究-以〈十年〉、〈东风破〉、〈中国话〉、〈梦中做憨人〉为例》,陕西师范大学2018年硕士学位论文,第54页。

65.何佳娜:《台湾华语流行音乐编曲者的默会知识与工作历程》,国立台湾大学2017年硕士学位论文,第90页。

66.于润洋主编:《西方音乐通史》,上海音乐出版社2016年版,第274页。

67.参见郭昕:《爵士和声理论研究——以三套教程为例》,上海音乐学院2015年博士学位论文,第28页。

68.[美]大卫.J.莫泽:《音乐版权》,权彦敏、曹毅搏译, 西安交通大学出版社2013年版,第32-33页。

69.参见张瑞星:《论音乐著作抄袭类型化“模糊边界”》,载《科技法律评析》2018年第10期,第75页。

70.参见吴中杰:《编曲的艺术》,南海出版公司2018年版,第223页。

71.参见吴中杰:《编曲的艺术》,南海出版公司2018年版,第223页。

72.参见李依欣:《数位声音应用技术在音乐制作之应用研究》,国立台北教育大学2006年硕士学位论文,第2页。

73.转引自李依欣:《数位声音应用技术在音乐制作之应用研究》,国立台北教育大学2006年硕士学位论文,第15-16页。

74.于润洋主编:《西方音乐通史》,上海音乐出版社2016年版,第395页。

75.何佳娜:《台湾华语流行音乐编曲者的默会知识与工作历程》,国立台湾大学2017年硕士学位论文,第71页。

76参见何佳娜:《台湾华语流行音乐编曲者的默会知识与工作历程》,国立台湾大学2017年硕士学位论文,第73页。

77.参见何佳娜:《台湾华语流行音乐编曲者的默会知识与工作历程》,国立台湾大学2017年硕士学位论文,第72页。

78.参见胡皓:《编曲中的画面与美学》,载bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1Xp4y1C7Ct?from=search&seid=11975129435802439432,2020年4月12日访问。

79.李丽霞诉李刚、陈红、蔡国庆侵犯邻接权、录音制作合同纠纷案,北京市海淀区人民法院(2003)80.胡皓:《编曲中的画面与美学》,载bilibilihttps://www.bilibili.com/video/BV1Xp4y1C7Ct?from=search&seid=11975129435802439432,2020年4月12日访问。

80.李丽霞诉李刚、陈红、蔡国庆侵犯邻接权、录音制作合同纠纷案,北京市海淀区人民法院(2003)海民初字第9033号民事判决书。

81.李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版,第78页。

82.曾兴华:《合作作品的分类要件及分类的比较研究》,载《西南政法大学学报》1999年第3期,第73页。

83.吴汉东:《西方诸国著作权制度研究》,中国政法大学出版社1998年版,第74页。

84.李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版,第78页。

85.参见李明德、许超:《著作权》,法律出版社2009年版,第127页。

86.[美]大卫.J.莫泽:《音乐版权》,权彦敏、曹毅搏译, 西安交通大学出版社2013年版,第48页。

87.北京众得文化传播有限公司、万达影视传媒有限公司侵害作品改编权纠纷案,天津市第三中级人民法院(2019)津03知民终6号民事判决书。

88.转引自谈天:《合作作品的定义及其著作权行使规则研究》,华东政法大学2018年硕士学位论文,第35页。

89.李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版,第80页。

90.参见陈锦川:《演绎作品著作权的司法保护》,载《人民司法》2019年第19期,第44页。

91.李琛:《知识产权法关键词》,法律出版社2006年版,第80页。

92.参见张济韬:《论流行歌曲的翻唱与创新》,四川师范大学2014年硕士学位论文,第9页。

93.任佳:《“老歌”换“新颜”的魔术之手-以歌唱竞技节目〈歌手〉为例》,载《人民音乐》2018年第5期,第91页。

94.郑成思:《版权法(修订版)》,中国人民大学出版社1997年版,第184页。

95.参见[美]大卫.J.莫泽:《音乐版权》,权彦敏、曹毅搏译, 西安交通大学出版社2013年版,第81页。

96.[美]大卫.J.莫泽:《音乐版权》,权彦敏、曹毅搏译, 西安交通大学出版社2013年版,第82页。

97.[美]大卫.J.莫泽:《音乐版权》,权彦敏、曹毅搏译, 西安交通大学出版社2013年版,第82页。

98.MMA第115条第(a)(2) 款:MUSICAL ARRANGEMENT. —A compulsory license includes the privilege of making a musical arrangement of the work to the extent necessary to conform it to the style or manner of interpretation of the performance involved, but the arrangement shall not change the basic melody or fundamental character of the work, and shall not be subject to protection as a derivative work under this title, except with the express consent of the copyright owner.

99.参见赵智功:《编曲有没有版权?音乐人律师帮你搞清楚》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/j-zSSTMVlY1UJr_mBXvI6A,2018年1日访问。

100.MMA第114条第(g)(5)(A)款:IN GENERAL.—A nonprofit collective designated by the Copyright Royalty Judges to distribute receipts from the licensing of transmissions in accordance with subsection (f) shall adopt and reasonably implement a policy that provides, in circumstances determined by the collective to be appropriate, for acceptance of instructions from a payee identified under subparagraph (A) or (D) of paragraph (2) to distribute, to a producer, mixer, or sound engineer who was part of the creative process that created a sound recording, a portion of the payments to which the payee would otherwise be entitled from the licensing of transmissions of the sound recording. In this section, such instructions shall be referred to as a ‘letter of direction’.

101.《十二国著作权法》,清华大学出版社2011年版,第369页。

102.《十二国著作权法》,清华大学出版社2011年版,第375页。

103.日本著作权协会《分配规则》第2章第9款第1条。

104.参见JCAA:《著作权宣言》,载http://www.jcaa1970.com/dec.htm,2020年1月1日访问。

105.参见JCAA:《著作权宣言》,载http://www.jcaa1970.com/dec.htm,2020年1月1日访问。

106.我国台湾地区“著作权法”第6条 :就原著作改作之创作为衍生著作,以独立之著作保护之。衍生著作之保护,对原著作之著作权不生影响。

107.我国台湾地区“著作权法”第3条第十一款:改作,指以翻译、编曲、改写、拍摄影片或其他方法就原著作另为创作。

108.“智慧财产局”负责著作权法修法、宣导,函释为回答民众及各机关询问问题所作,在涉及较困难的法令争议见解,智慧财产局也会咨询若干著作权法专家方形成专业意见,故其函释极有专业性,至今已发布了4000多条。

109.台湾地区“经济部智慧财产局”电子邮件字第1060830号函释,发文日期2017年8月30日。

110.MUST《使用报酬分配方法》第八条。

111.MUST《使用报酬分配方法》第九条。

112.台湾地区“经济部智慧财产局”电子邮件字第1060830号函释,发文日期2017年8月30日。

113.台湾地区“著作权法”第8条。

114.台湾地区“民法”第812条规定:动产与他人之动产附和,非毁损不能分离,或分离需费过巨者,各动产所有人,按器动产附和时之价值,共有合成物。前项附和之动产,有可视为主物者,该主物所有人,取得合成物之所有权。

115.台湾地区“民法”第816条规定:因前五条之规定而受损害者,得依关于不当得利之规定,请求偿还债额。

116.孔祥俊:《法律解释与适用方法》,中国法制出版社2017年版,第273页。

117.参见《中华人民共和国著作权法释义》第一章第三条。

118.萧雄淋:《著作权法论》,五南图书出版公司2015年版,第91页。

119.[美]大卫.J.莫泽:《音乐版权》,权彦敏、曹毅搏译, 西安交通大学出版社2013年版,第29页。

120.[日]田村善之:《田村善之知识产权》,李扬等译,中国人民大学出版社2013年版,第131页。

121.李琛:《著作权基本理论批判》,知识产权出版社2013年版,第112页。

122.参见李琛:《论作品定义的立法表述》,载《华东政法大学学报》2015 年第 2 期,第17页。

123.李琛:《论作品定义的立法表述》,载《华东政法大学学报》2015 年第 2 期,第17页。

124.张明楷:《刑法格言的展开》(第三版),北京大学出版社2013年版,第8页。

125.《著作权法》第十三条:两人以上合作创作的作品,著作权由合作作者共同享有。合作作品可以分割使用的,作者各自创作的部分可以单独享有著作权,但行使著作权时不得侵犯合作作品整体的著作权。

126.朝阳法院:《聚焦涉古籍类知产案件审理 法官专家交流研讨》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/4xeppbM8oHWX3WNflqQPNg,2019年8月17日访问。

127.参见王迁:《著作权法》,中国人民大学出版社2015年版,第204页。

128.朝阳法院:《聚焦涉古籍类知产案件审理 法官专家交流研讨》,载微信https://mp.weixin.qq.com/s/4xeppbM8oHWX3WNflqQPNg,2019年8月17日访问。

129.李琛:《论知识产权法的体系化》,北京大学出版社2005年版,第109页。

130.李琛:《著作权基本理论批判》,知识产权出版社2013年版,第199页。